経歴

1978 東京生まれ

1997 私立桐蔭学園高校卒業

2002 東京大学工学部建築学科卒業(安藤忠雄研究室)

2004 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了(安藤忠雄研究室/千葉学研究室)

2004 伊東豊雄建築設計事務所 入所

2013 御手洗龍建築設計事務所 設立

2015 横浜国立大学大学院/都市イノベーション学府 Y-GSA 設計助手

2018 千葉工業大学非常勤講師

2018 昭和女子大学非常勤講師

2020 法政大学非常勤講師

主な受賞歴

2002 東京大学卒業設計 辰野賞(最優秀賞)

2002 東京大学卒業設計 コンドル賞(海外研修特別賞)

2003 Athens Olympic Ephemeral Structure Competition 優秀賞

2013 SDレビュー2013 入選

2015 岩手県陸前高田市気仙小学校プロポーザルコンペ上位6点に選定

2016 栃木県那須塩原市まちなか交流センタープロポーザルコンペ入選

2016 UR洋光台団地集会施設コンペ 優秀賞

2017 愛媛県伊予西条糸プロジェクト住宅設計コンペ 入賞

2017 長野県木曽町役場本庁舎・防災センタープロポーザルコンペ 佳作賞

2018 埼玉県草加市松原児童センター及びテニスコートプロポーザルコンペ最優秀賞

2019 Amazon Japan Office 第32回日経ニューオフィス推進賞

業務内容

・建築、インテリア、ランドスケープ、展示会場等に関する企画・設計監理

・リノベーション、コンバージョンの企画・設計監理

・プロダクト、家具等のデザイン

御手洗龍の建築

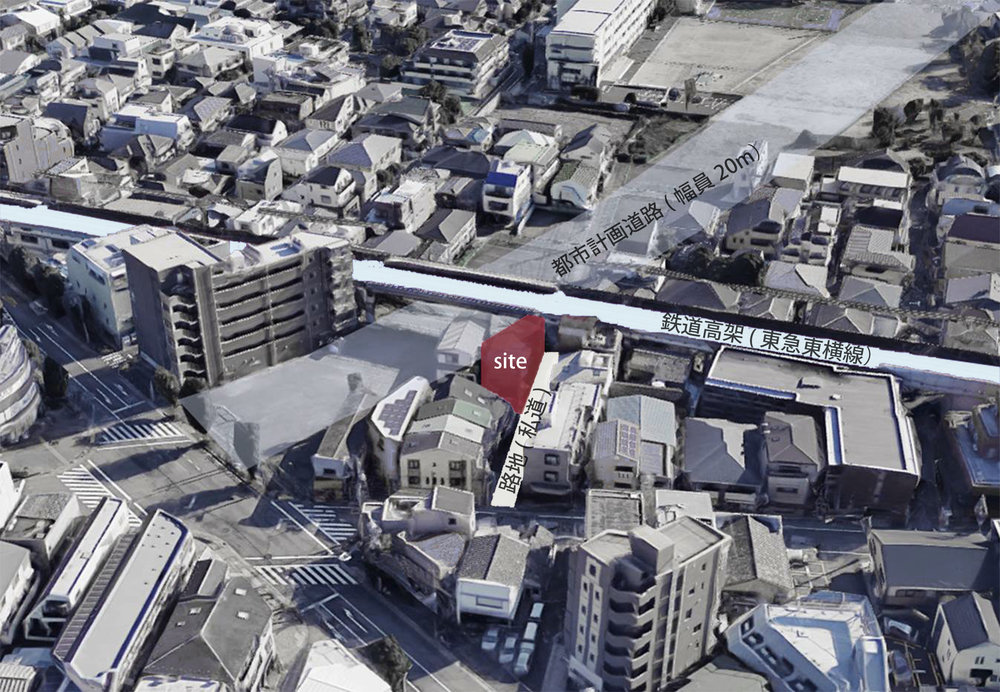

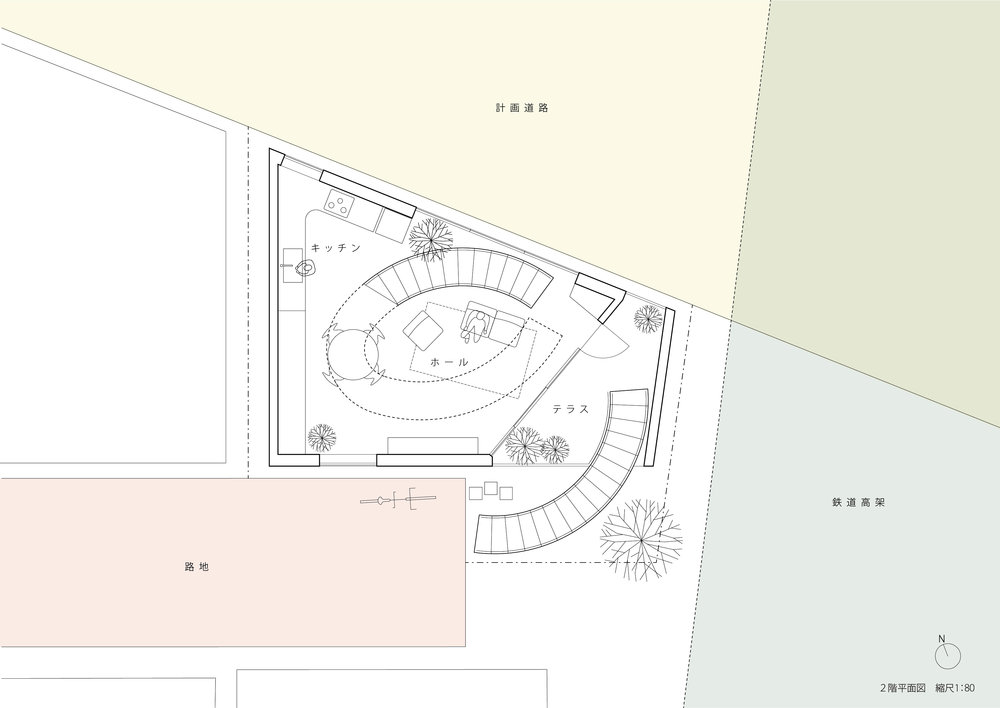

Stir

建築家:御手洗龍

2018 / Restaurant & House / Tokyo

まちを動かす小さな生態系としての建築

暮らしの気配が漂う狭い路地、分刻みで電車が行き交う鉄道高架、2020年に向けて建設中の幅の広い都市計画道路。敷地は異なる3つの環境に挟まれた特異な場所に位置している。その異なるスケールや距離感、速度、音、明るさといったものに反応しながら、環境と共に立ち上がる建築を考えた。

4層で構成される建物は、1階が店舗、2~4階が個人の住宅となっている。1階には和食店が入り、2年間路地に入口を設け、その後計画道路が開通した際はそちら側がもうひとつの顔となって町へ大きく開かれる。また住宅部分は容積最大まで床をつくりつつもヴォリュームを大きく取ることで、テラスや吹抜けが一体となった外との繋がりの強い構成とした。

こうして積層された4枚のスラブに対し、内外を練り上げて(ステアして)いくように、階段を敷地全体に大きく回していく。路地を歩いていくとその延長として階段が浮かび上がり、高架をかすめるように建築に潜り込み、さらに内部をぐるりぐるりと回って建物上へと抜けていく。動きをもったこの階段は、空間を圧縮したり緩めたりしながら周囲の環境と呼応した場を生み出していく。人の動きを纏い、人の気配を定着させるそれは、暮らしの中心にありつつも、どこか人から離れた都市の骨格のようなスケールをもっている。それが場の発見を促し、ここに住まう豊かさに繋がるのではないかと考えた。

また路地には階段のかたちを介して住人の気配が漂い広がっている。それは民家が軒を出したり縁側を回したり鉢植えを並べたりすることに通ずる、都市における界隈への参加の一つの顕れとなるだろう。さらに建物を押し広げるように上っていく階段がつくり出すテラスは、暗い袋小路に光と風を流し込み、住宅としての新たな構えもつくり出している。

こうして環境に呼応して立ち上がる建築がゆっくりとまちを動かし始め、ここにこの土地固有の繋がりと、豊かな開放感が生み出されることを期待している。

Rib

建築家:御手洗龍

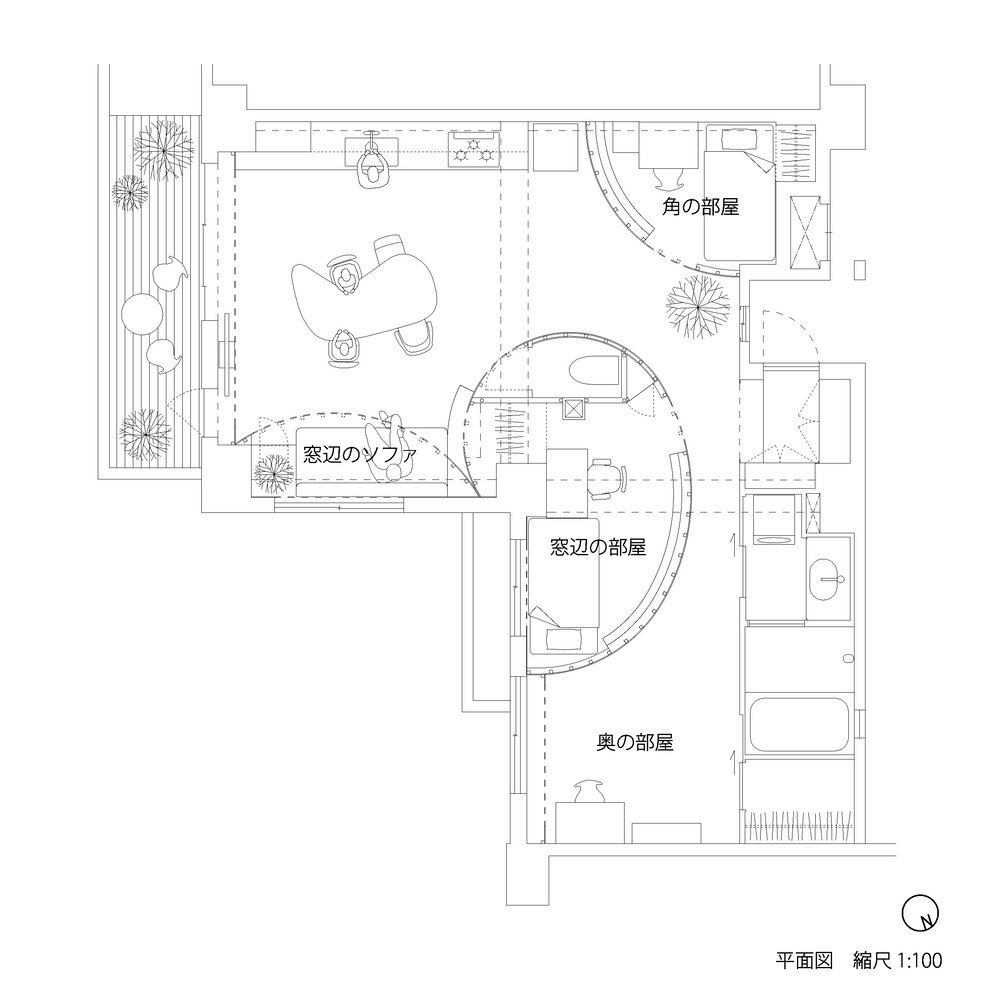

2020 / Private House Renovation / Tokyo

窓辺に奥行きと居場所を紡ぎ出す

駅からのバスを降り、野川を越えて少し歩いたところにこの集合住宅は建っている。部屋のある4階まで上がると、窓の外に庭の緑が頭を覗かせ、その先には遠くまで景色が広がっているのが印象的であった。そしてL字型の平面をしたこの部屋には沢山の窓があり、その窓辺で陽の光や涼やかな風、緑の葉擦れを日々感じられたらどんなに幸せだろうと想像した。

そこで既存の間仕切り壁と天井を取り去り、躯体の中、一から窓辺に居場所を紡ぎ出していこうと考えた。窓辺を囲むように45mm角のツガ材をリブ状に並べ、そこに13mm 厚の合板を回していく。合板は仕上げと構造を兼ねて二枚張り合わせ、窓側にラワン材、反対側には限りなく白に近いグレー色の塗装面が現れるものとした。そしてここで用いたラワン材は、穏やかな木目に沿って自然オイルを染み込ませていくと、息を吹き返したかのように赤味を帯びてくる。窓から溢れ込む陽の光の束に、肌理の荒いその木面を差し延べると、光の粒がやわらかな濃淡として現れ、得も言われぬあたたかみと落ち着きを感じさせてくれた。

また曲面壁の内側には構造として効く横リブが回り、本棚となっている。そこに沢山のお気に入りの本や宝ものが並べられると、自分だけの居場所が自然と作られていく。さらに窓周りにおいては、壁面や上部の梁の面を延長するかのように仕上げの合板を内側まで張り延ばしている。煩雑に見える既存のアルミサッシ枠が隠れることで、外の緑が近く感じられるだけでなく、窓辺にできたレイヤーの重なりの中に豊かな奥行きがつくり出せるのではないかと考えた。

こうして窓辺を膨らませるように、木を用いて寄り添いたくなる場を設えていく。ここで暮らしていく家族が、穏やかな自然の揺らぎと共に居心地を感じながら、幸せな時を一緒に過ごしていくことを期待している。

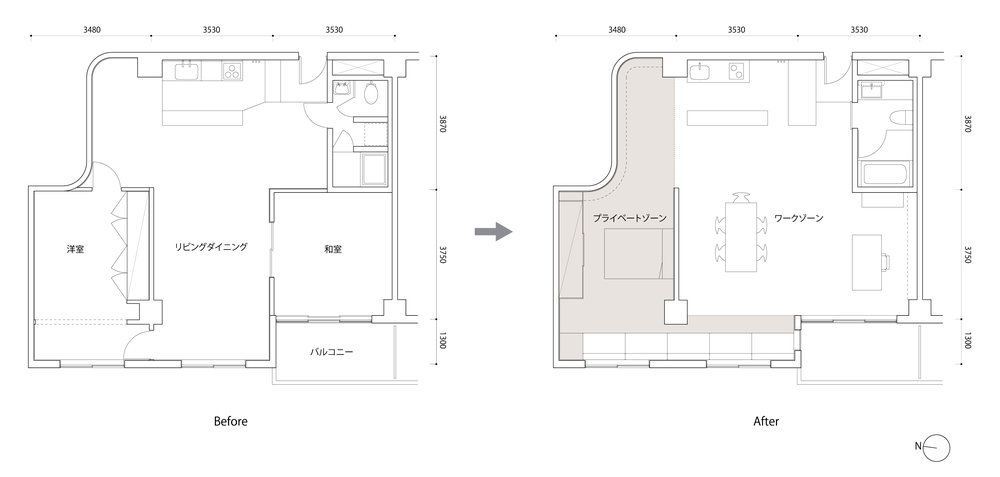

oNoff

建築家:御手洗龍

2016 / SOHO (Home & Office) Renovation / Tokyo

能動性を引き出す骨格の顕在化

1964年の東京オリンピックの年に建てられた築52年のマンションの一室を、SOHOとしてリノベーションした計画です。住まい手は仕事のため、週の半分を自宅のある神戸から離れて、東京のこの場所で過ごしています。

ここで我々は、柱梁といった既存の構造骨格を活かして空間に回遊性を持たせつつ、そこをやわらかく二つに分けていくことを考えました。連続する空間でありながら、片方は仕上げを剥がして躯体を現していくのに対し、もう片方は深い赤味を帯びたラワン材で丁寧に設えていきます。硬質な場とやわらかな場が同時に立ち現われ、それが細やかなディテールと設えによって、ゆるやかに繋がっていきます。SOHOに求められる、働く場と寛ぐ場が自然な形で同居することを目指しました。

躯体に織り込まれた歴史と時間を肌で感じつつ、ONとOFFの場を選び取りながら心地良く過ごしていくことを期待しています。

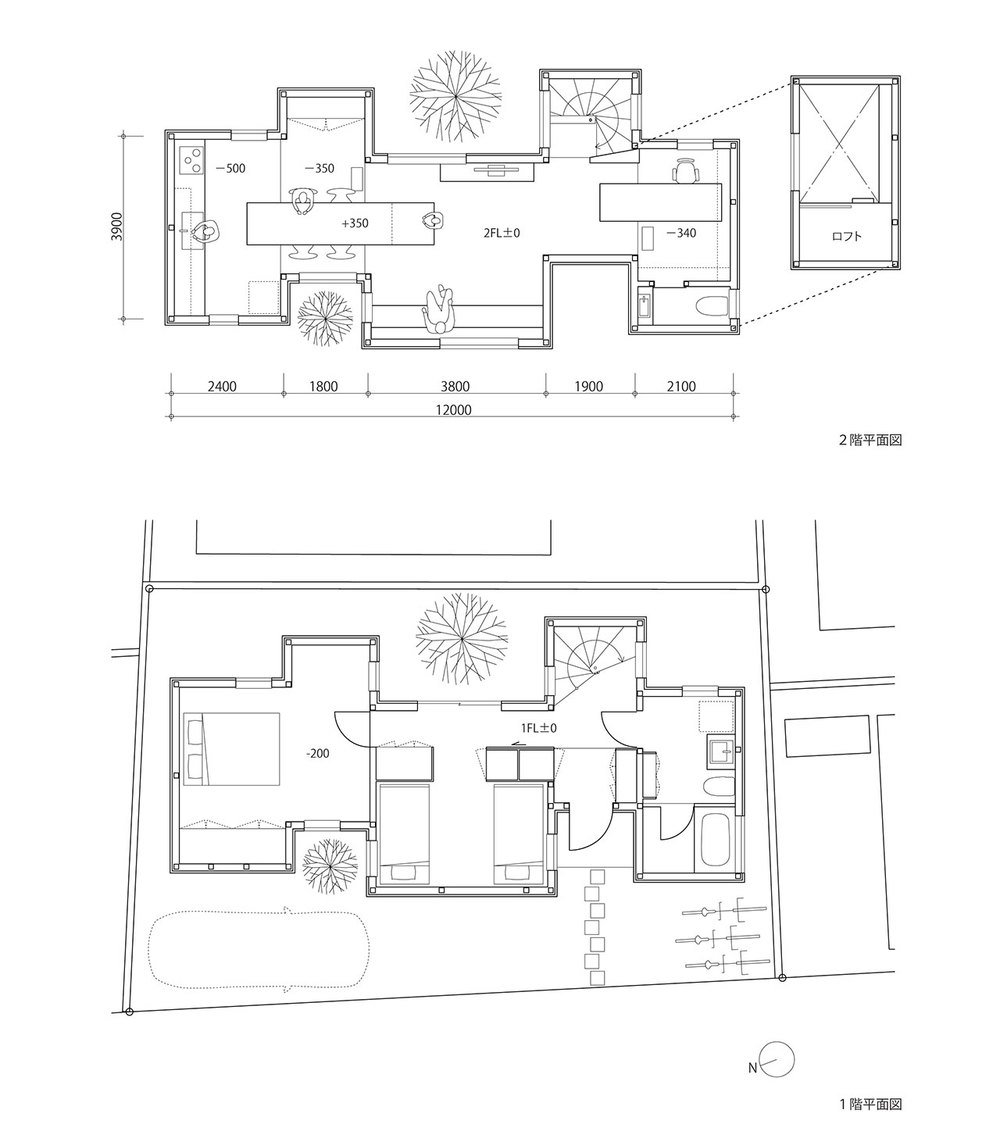

塩谷町の家

建築家:御手洗龍

2018/ Private house/ Tochigi

庭をなぞるように展開する建築

建物は栃木県塩谷郡塩谷町に位置している。周りには大谷石の蔵を持った家々と田畑が広がり、長閑でゆったりとした時間の流れる風景が続いている。ご家族はこの広い土地を代々に渡って守り、そこには母屋があり、離れがあり、蔵があり、店があり、井戸があり、畑があり、庭がある。そして若い息子さんが結婚されるのを機に、もう一つ離れを作りたいという事でお話を頂いた。

そこで庭や畑が広がるこの豊かな環境と呼応するような、平屋建ての建築を展開させたいと考えた。建物は車寄せも含めて3つの大きな屋根で構成されている。それぞれの屋根はそれぞれの傾きを持って周囲へと展開し、環境と馴染む高く明るい軒先空間を作っている。また3枚の屋根は半分開かれた中庭を作るように配置され、全体としてコの字型の平面形状をしている。そうすることによって中心と表裏の無い明るく開かれた建築が立ち上がるのではないかと考えた。

限られた予算、限られた面積の中でも、内外が混ざり合うようたっぷりと気積をとっていく。明るく開かれた建物を光と風が気持ちよく抜けて行く。素朴でありながら庭と繋がるとても豊かな環境が立ち上がったと考えている。新たに加わったこのハナレが、他の建物と共にこの土地の歴史を一緒に紡いでいくことを期待している。

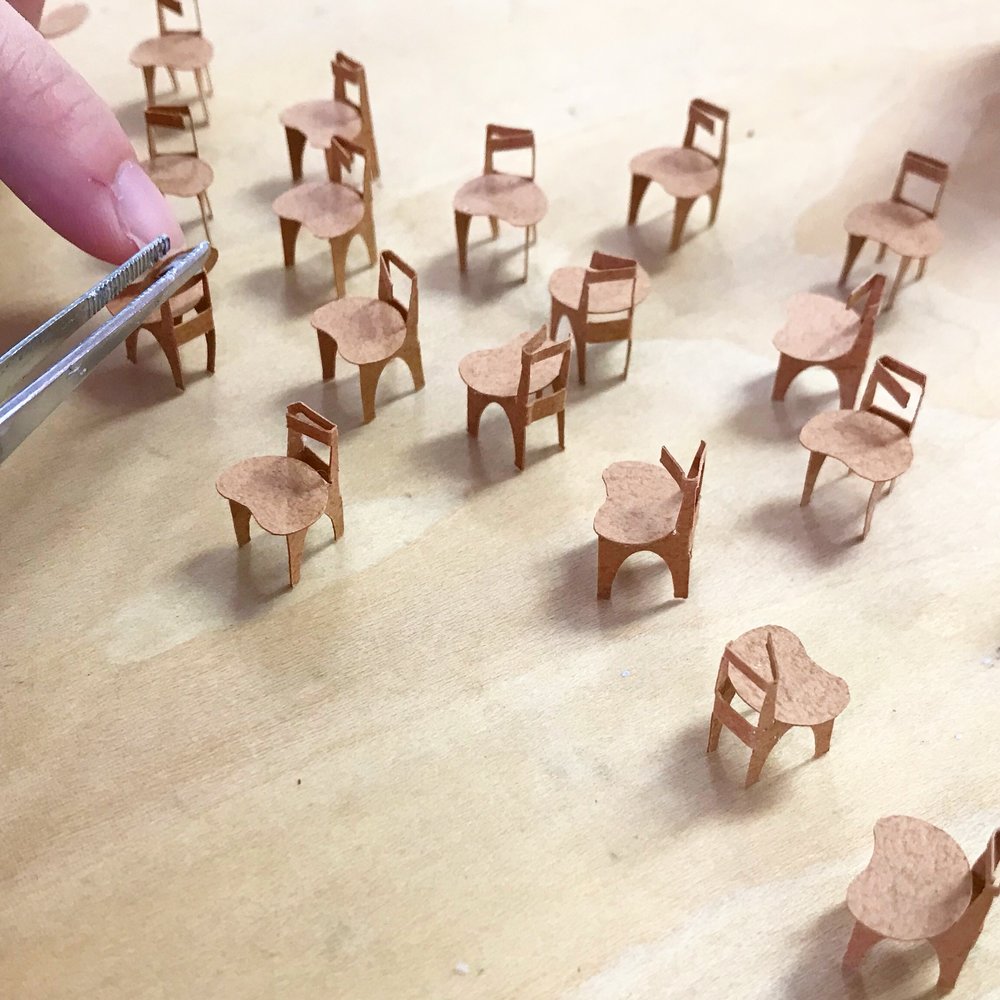

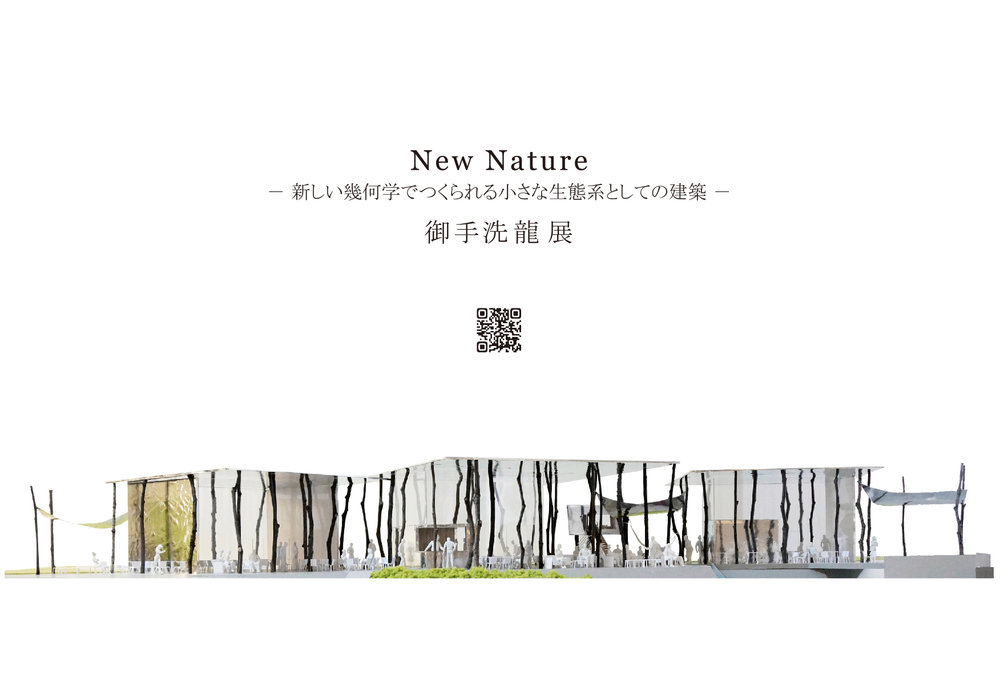

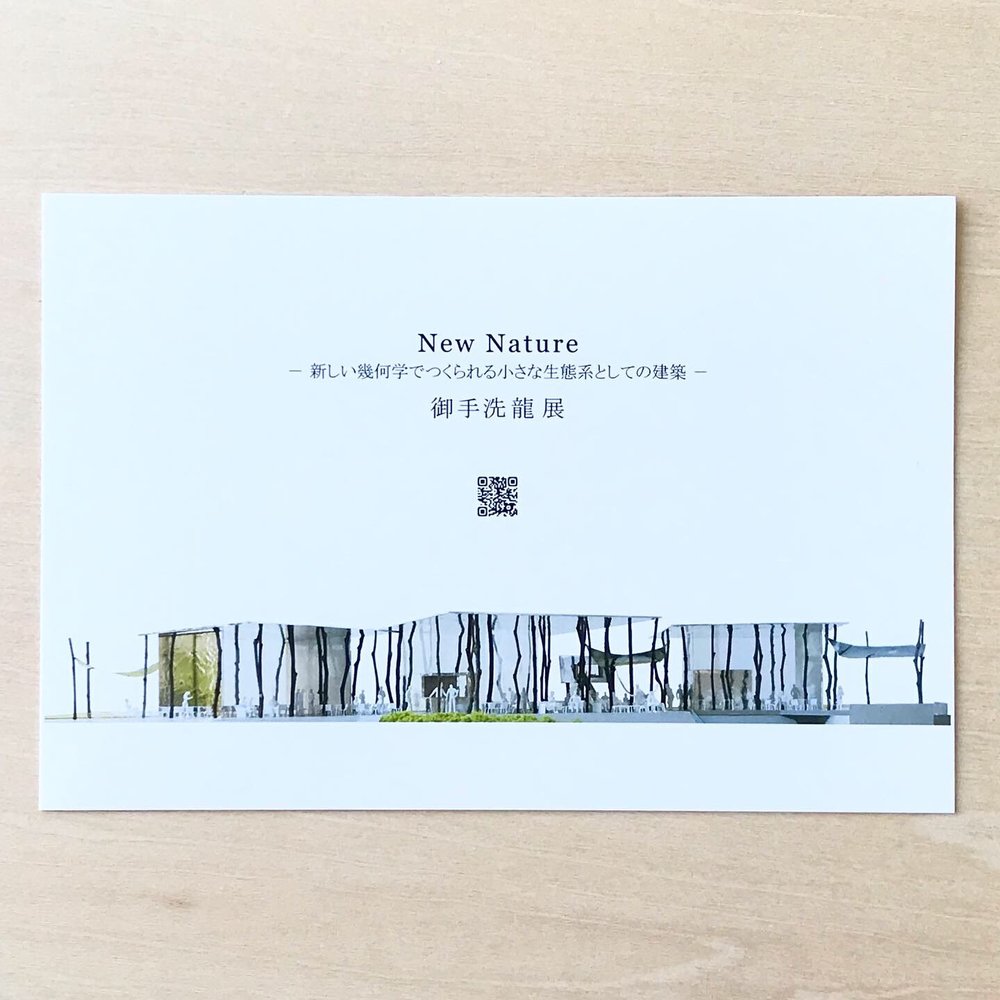

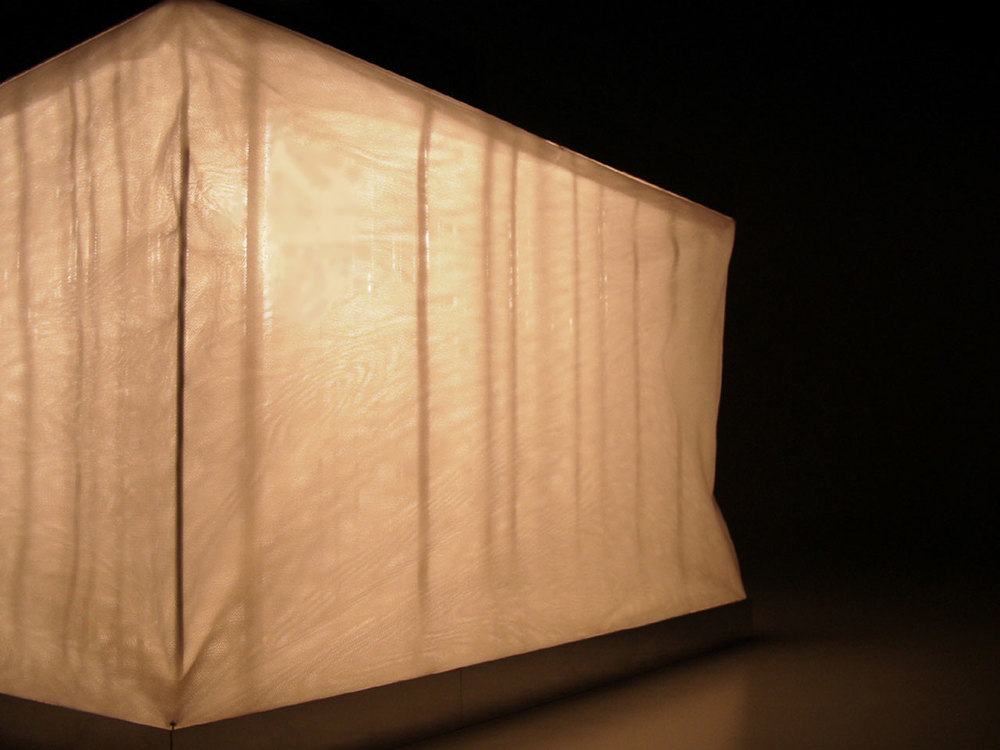

Exhibition “New Nature”

建築家:御手洗龍

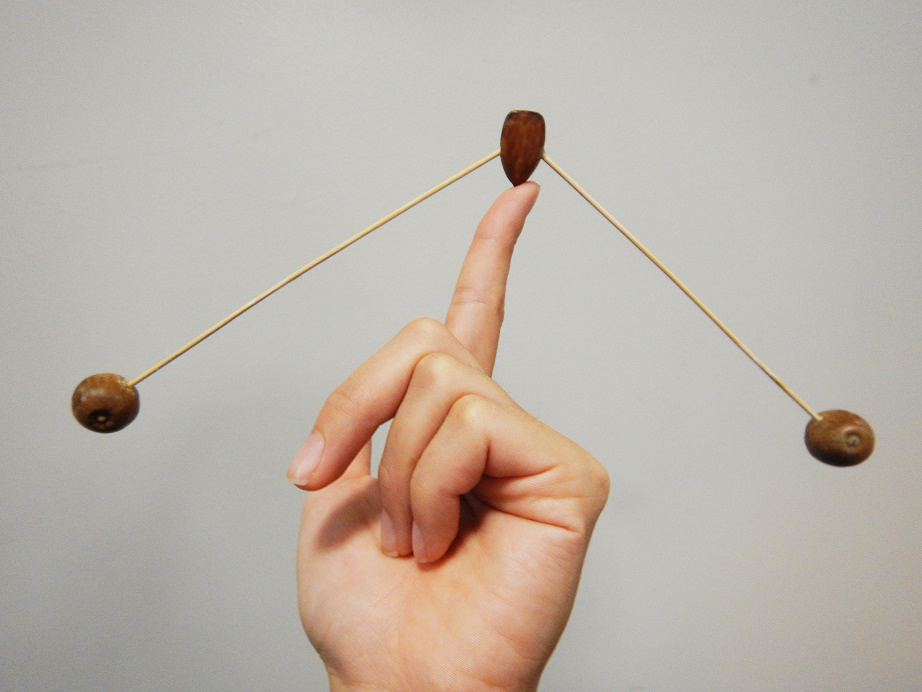

-新しい幾何学でつくられる小さな生態系としての建築-

プリズミックギャラリー展覧会へのプロセス

初の個展「New Nature -新しい幾何学でつくられる小さな生態系としての建築-/御手洗龍展」開催までのプロセスをアップしていきます。

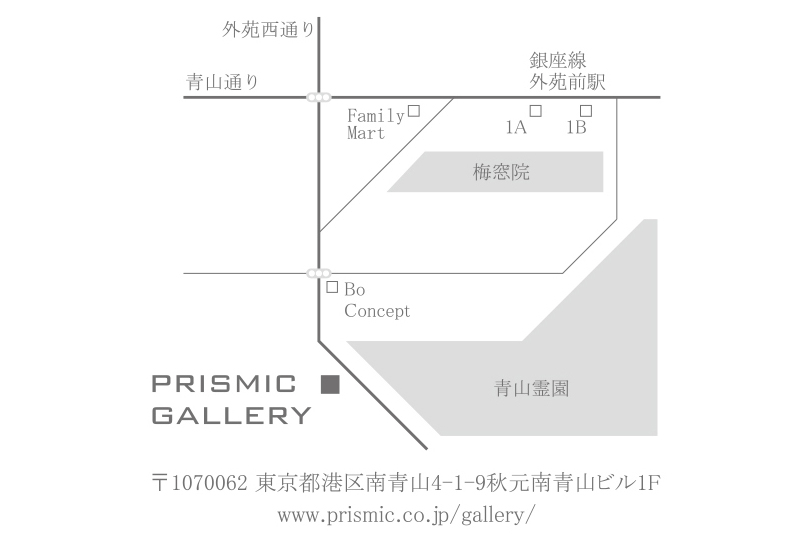

http://www.prismic.co.jp/gallery/

住宅から公共まで様々なプロジェクトが進行する中、本展覧会を通し、今考えていることを切り取ってかたちにしてみました。自然と人工が融和し、さらにそれ自身が生きた新しい環境をつくり出していく、そんな建築をめざします。そこに生き生きとした場をつくり出す新しい幾何学を発見していきます。

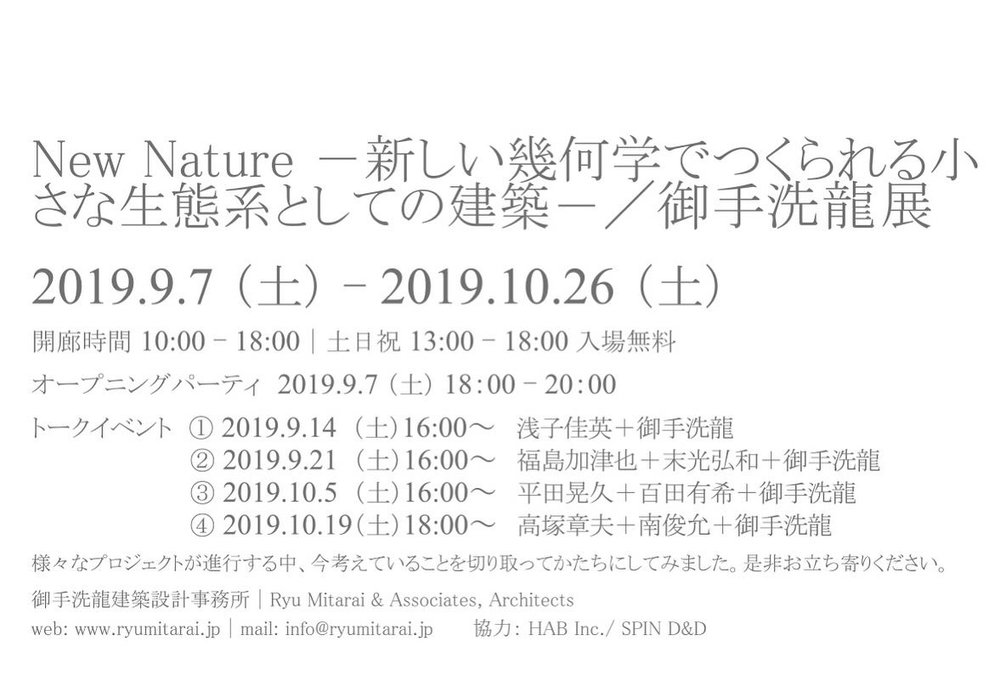

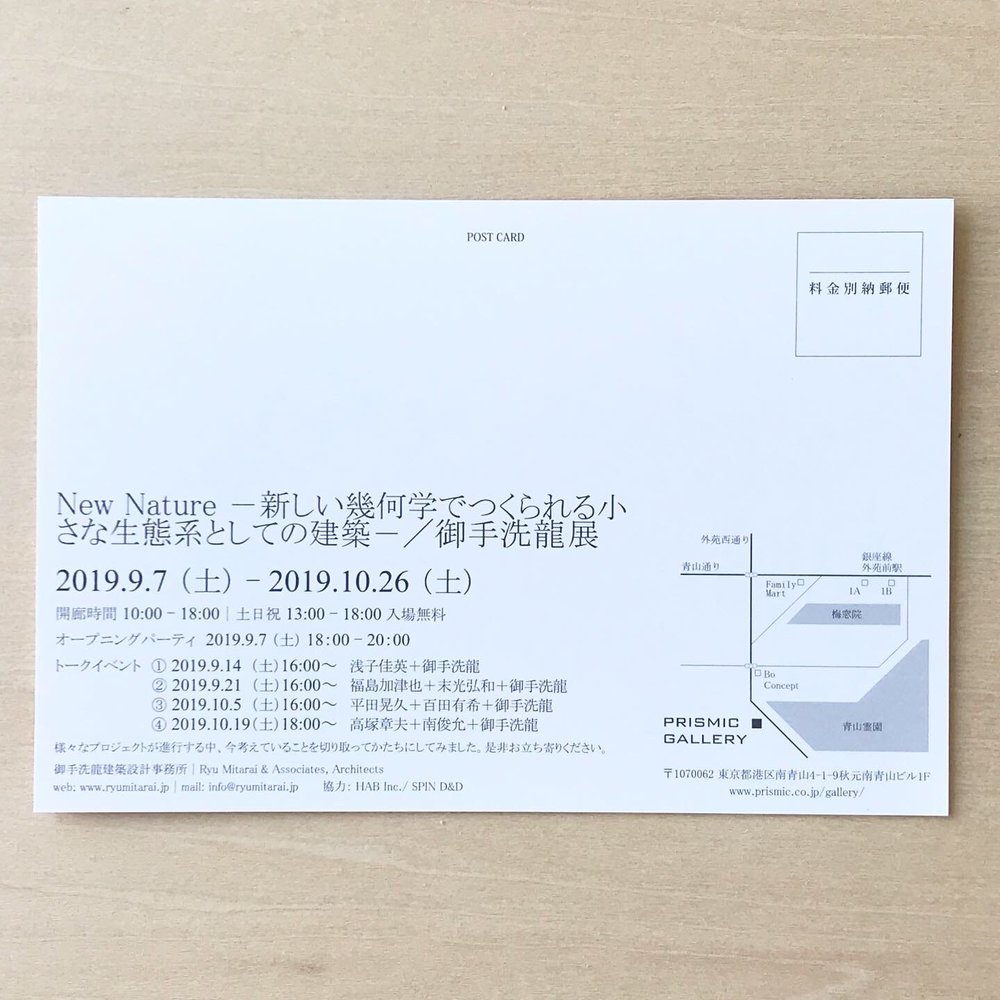

【展覧会概要】

会期|2019.9.7(土)~ 2019.10.26(土)

開廊時間|平日10:00 ~ 18:00/ 土日祝13:00 ~ 18:00

【関連プログラム】

オープニングパーティー

日時:2019.9.7(土)18:00 ~ 20:00

トークイベント① 浅子佳英+御手洗龍

日時:2019.9.14(土)16:00 ~ 18:00

トークイベント② 福島加津也+末光弘和+御手洗龍

日時:2019.9.21(土)16:00 ~ 18:00

トークイベント③ 平田晃久+百田有希+御手洗龍

日時:2019.10.5(土)16:00 ~ 18:00

トークイベント④ 高塚章夫+南俊允+御手洗龍

日時:2019.10.19(土)18:00 ~ 20:00

入場料:すべて無料

ATELIER minette (旧Bateau-Lavoir バトー・ラヴォワール)

建築家:御手洗龍

2019/ Apartment-house Renovation/ Kanagawa

能動性を引き出す立体住戸リノベーション

駅から続く坂道を越え10分ほど歩いていくと、緑に包まれた小高い丘が現れます。その丘の上にこの白く小さな建物は建っています。Bateau-Lavoir(バトー・ラヴォワール)と呼ばれたここは、フランス人版画家ベルナール・カトランがかつて作品制作のために過ごしたアトリエ兼住居でした。花を好み、独特の色彩で描くカトランのために、庭には桜、梅、紅葉、木蓮、金木犀、椿、藤といった四季折々に色付く木々が植えられていました。

その後カトランが亡くなり、暫く住人のいなかったこの建物を集合住宅へ改修することとなりました。ここで我々に求められたのは、6室設けること、豊かな庭に開くこと、そして猫と共に暮らす住まいを描くことでした。

猫は室内飼いが前提でした。そこで立体的に動く猫の習性に合せて各室を二層構成のL字型住戸とし、奥を感じながら動きたくなる空間を目指しました。また美しい庭木に面して窓を設えることで、窓辺から風に揺れる木々や花が眺められるようになり、やわらかな木漏れ日も室内へ流れ込み始めます。そして花に合せて壁や天井に色をのせ、季節や時間の移り変わりによって変化する表情をつくりました。

かつてカトランが自然の彩に囲まれながら豊かな時間を過ごしたように、ここでの暮らしがより美しいものとなることを期待しています。

やわらかウォールのある家

建築家:御手洗龍

2017 / Private house Renovation / Tokyo

発見に満ちた日々の場をめざして

駅から町の商店街を抜け、少し歩いていくと明るく開けた区民農園が見えてきます。近くには生産緑地や公園もあり、緑と住宅が交じり合う少し長閑な土地の端にこの集合住宅は建っています。そして部屋のある4階に上ると、大きな窓の先に今辿ってきた景色が遠くまで広がっているのが印象的でした。緑が広がり、その向こうに小さく電車が見え、さらにその先の広い空には雲がゆったりと流れています。

この明るく広がりのある場所の豊かさを活かし、極力オープンでありながら家族がやわらかく居場所を見つけられるような空間を目指しました。既存の間仕切り壁をすべて取り除き、そこにやわらかウォールを立ち上げます。鉄板をシナ合板で挟み込んで作られる厚さ34㎜のそれは、空間をやわらかく分節しながら繋ぎ、そこに居心地を作りだします。さらにキッチン台がふにゃっと伸びてつながった大きなテーブルや、天井を見上げる間仕切収納、風を包み込む色鮮やかなカーテン、柱に寄り添う扉など、愛着を促し空間を繋げる様々なモノたちが一つの空間に同居しています。こうして立ち上げられた家が、家族の成長とともに明るくのびやかに育って行くことを期待しています。

New Work 吉祥寺

建築家:御手洗龍

2016/ Office/ Tokyo

能動性を引き出す場をめざして

SOHOやシェアオフィス、働く場としての共同社員食堂など、ワークスペースの設計に携わる機会がこのところ俄かに増えつつあります。社会の変化に反応し、働く環境の在り方が大きく、やわらかに変わりつつあるのを実感しています。このサテライトシェアオフィスも新しい時代背景から生まれてきたものであり、働くという枠を超えた生き方自体への捉え方が見え隠れしています。

ここで我々は働きやすい場ではなく、働きたくなる場を作ろうと考えました。

OAフロアやシステム天井、モジュール家具といった集約、効率を追究したオフィスシステムに対し、構造材や下地材が持つ堅さという質を持ち込むことで、場所を自由に選び取れる刺激のある空間を目指しました。設えられた既存の仕上げを徐々に剥がしていくと、タイルカーペットの下からコンクリート平板が現れ、さらに剥がしていくと躯体そのものが現れてきます。それを下敷きに高さ、硬さ、大きさの異なる家具やアートが置かれていきます。

こうして空間が働く人の能動性を引き出す事で、新たな時代に必要とされる集中力とクリエイティビティが高められると考えています。

上野桜木の家

建築家:御手洗龍

2018 / Private house / Tokyo

界隈を作り出す明るいモクサン

根津駅から言問通りを歩き、谷中霊園に入る手前にとても不思議な桜の並木道があります。そこは車の通れる道なのですが、道路としては少し広く、駐車場のようでもあり、でも車はあまり通りません。桜の木に包まれたこの道を、周りに住む人たちは自分の椅子を出して庭のように使います。子どもたちも遊び場として自転車やボールを持って集まってきます。少し幅の広いこの道には、ゆるくやわらかな時間が流れているのがとても印象的でした。

そんな桜の並木道から一本入った路地にこの家は建っています。間口二間半にも満たない細長い敷地は、隣家がぎりぎりまで建て迫り、谷底のように三方が塞がれていました。ここで私たちは、狭小地に建つ住宅に求められるスケールを少しずつ広げてみようと考えました。

車が収まる駐車ピロティを少し持ち上げます。すると光が奥まで流れ込み、風がふわりと抜け始めます。持ち上げられた2階の床は室内に断面という動きをもたらします。次に床と床を繋ぐ階段の幅を少し広げます。するとそこがベンチのように見えてきます。階段に座って遠くの景色を見ながら本を読むと楽しそうです。最後に窓を少し大きく拡げてみます。すると窓のそばが外のように明るくあたたかな場所へと変わっていきます。ぽかぽかの陽の光の下、ハンモックに揺られながら昼寝をしたら気持ちよさそうです。

こうして住宅が持つ機能が少しずつゆるめられ、建物がゆるやかに開かれていきます。幅の広い桜の並木道のように、この家が周りとやわらかく繋がり、明るくのびやかな建築となっていくことを期待しています。

木箱 kibako

建築家:御手洗龍

2014 / Private house / Tokyo

大きさの異なる5つのハコを敷地中央に並べ、周辺環境と家族の暮らしを読み込みながらそれらを丁寧にずらしていきます。するとそこに小庭が生まれ、朝陽が差し込み、涼しい風が抜け始めます。同時に空間を横断する大きな木板は、床との距離から食卓となり、調理台となり、座卓となり、机となり、椅子となります。

こうして暮らしと環境が様々な距離で結ばれ、それらが一つの住宅にやわらかく編み込まれていきます。ずらすという単純な操作によって、家具というスケールから自然環境というスケールまでが途切れる事なく繋がり、建築の内外をやわらかく溶かしていきます。距離という住宅にとって極めて根源的なものを見つめなおすことで、そこに新しさと豊かさがもたらされると考えています。

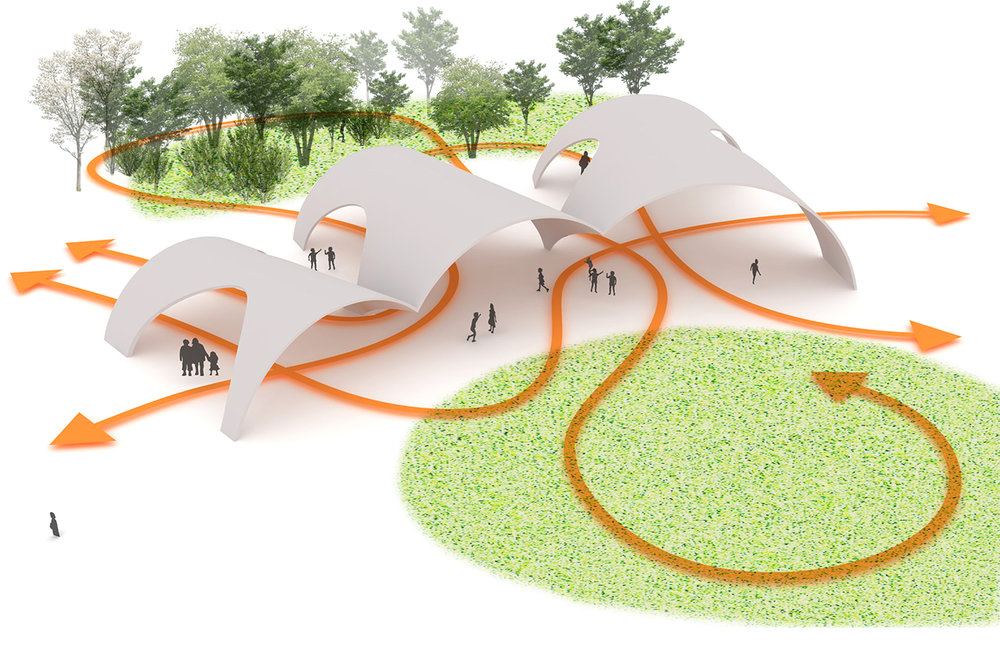

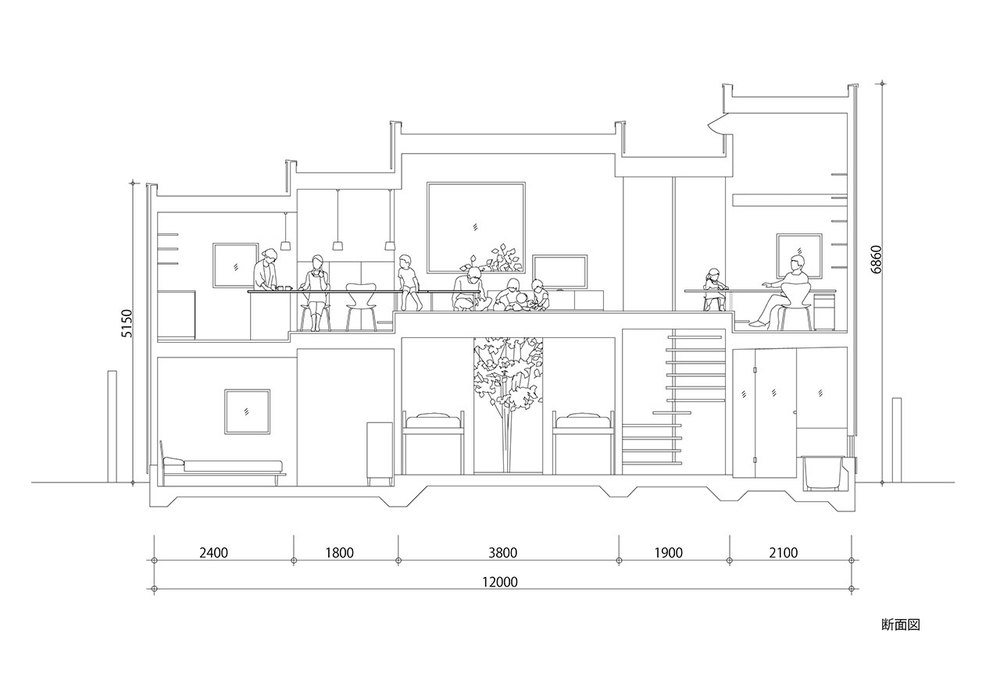

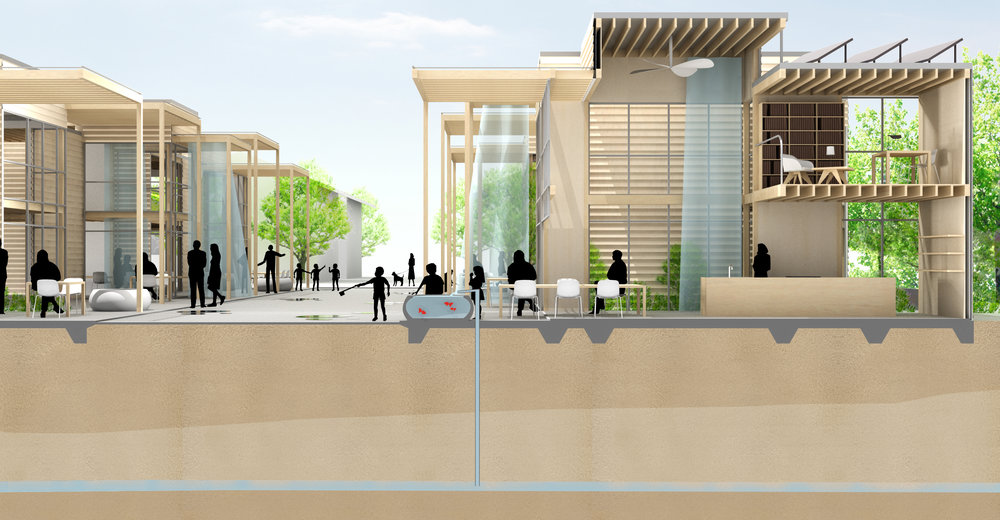

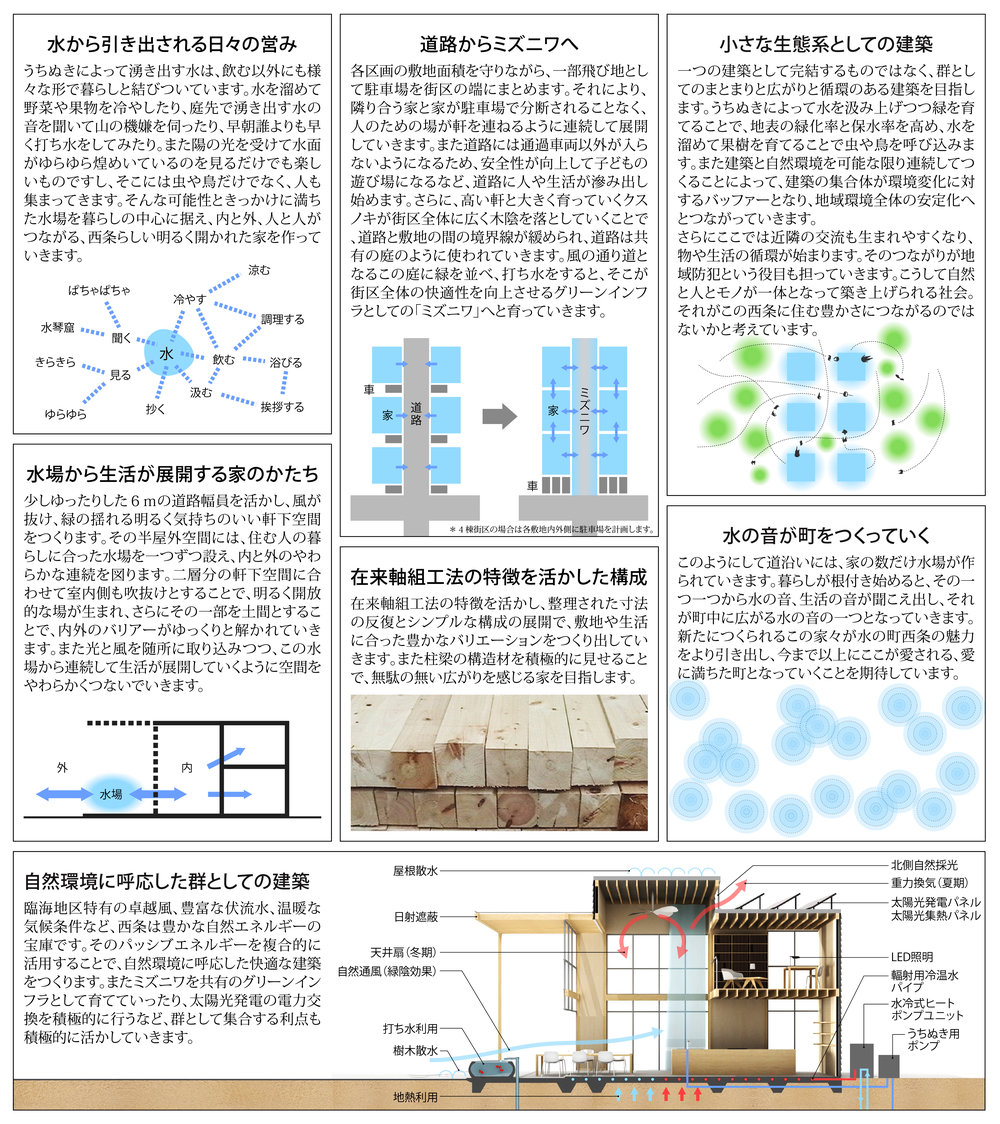

ミズニワ -小さな生態系としての建築-

建築家:御手洗龍

2017 / Private houses / Ehime

こぽこぽ、ちょろちょろ、さらさらさら、ざざー、ぱちゃぱちゃ。

西条の町を歩いていると、町中がいろいろな水の音で溢れていることに気付きます。そしてその水の音を辿っていくと、そこには必ず人の手が加えられた跡があり、人のいた気配が残っています。それはこの町が水とともに作られ、水が人の暮らしに確りと息づいている証であり、その水によって人と人がやわらかくつながっていることを伺い知ることができます。西条に息づくこの豊かな固有性を引き出し、水とともに生きていく少し先の未来をここに描いていきます。

マドノスミカ

建築家:御手洗龍

2015 / Private house / Tokyo

能動性を引き出す7つの「マド」というエレメント

都心からほど近い東京の密集地に建つ小さな住宅です。駅周辺には活気に満ちた5つの商店街、商店会が形成され、敷地はそこから僅かに離れつつも寄り添うように位置しています。店の音や賑わいが少し残るこの場所には、3階建ての家々が隙間なく建ち並ぶ町並みが築かれています。

その限られた敷地から生活の場を削り出していくと、周りと同様に3層のヴォリュームが自然と立ち上がってきます。ここで我々は二面接道の敷地を活かし、住宅にとって極めて重要な「窓」というエレメントの可能性を広げてみたいと考えました。

外壁に穿たれた開口としての窓を内外に少しずつ押し出して、奥行きを与えていきます。さらにスティールで組まれた建築の骨格に近づけるように窓を拡大し、そこに構造を付加していきます。すると窓は、機能を超え、建築の構成要素から場そのものへとやわらかくシフトしていきます。

さらに内部の生活と周辺環境を丁寧に読み込みながら、位置や大きさ、素材の異なる7つの「マド」を作っていきます。前面の通りに面した大きなマドは、腰掛けられる高さに設えられ、畳が敷かれています。夕方には買い物帰りで歩いてくる近所のおばあさんが見えたり、祭りの日には目の前を神輿が通っていくのが見えたりし、そこはあたかも町に迫り出した桟敷席のような場所です。他にも上下階を繋ぐ吹き抜けのマドや、遠くの町並みが見渡せる寝床としてのマド、ハイカウンターとして使われる家具のようなマドや、腰かけて本を読みたくなる静かなマドなど、一つの家の中に高さ、硬さ、大きさの異なる様々な場が生まれ、それらが建築全体に働きかけていきます。さらに構造材や下地材として使われる粗野で堅さのある素材を丁寧に織り込んでいくことで、場所を自由に選び取れる刺激のある空間を目指しました。

こうして建築における一つのエレメントの変形が、場所の発見を促し、生活する家族の能動性を引き出していきます。それが住まいにおける楽しさと豊かさに繋がっていくことを期待しています。

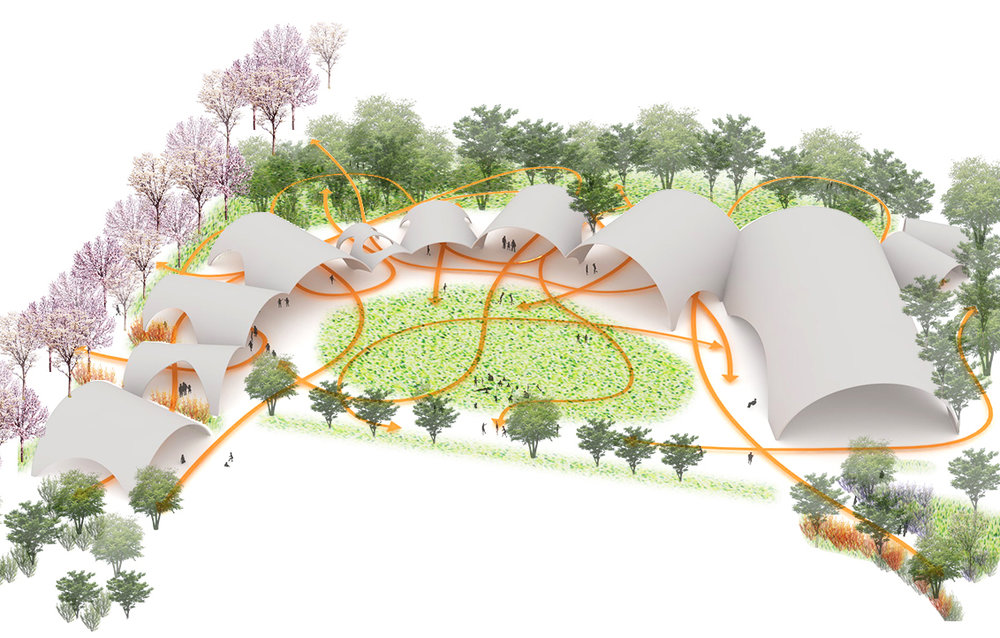

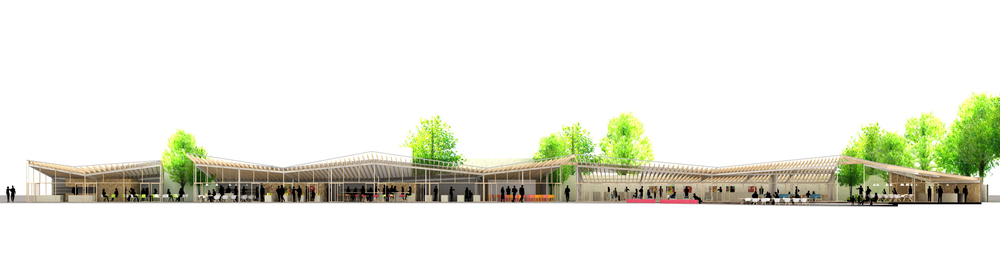

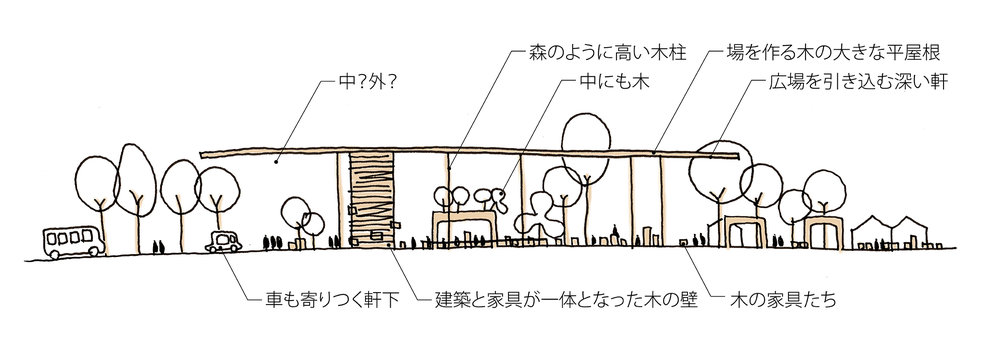

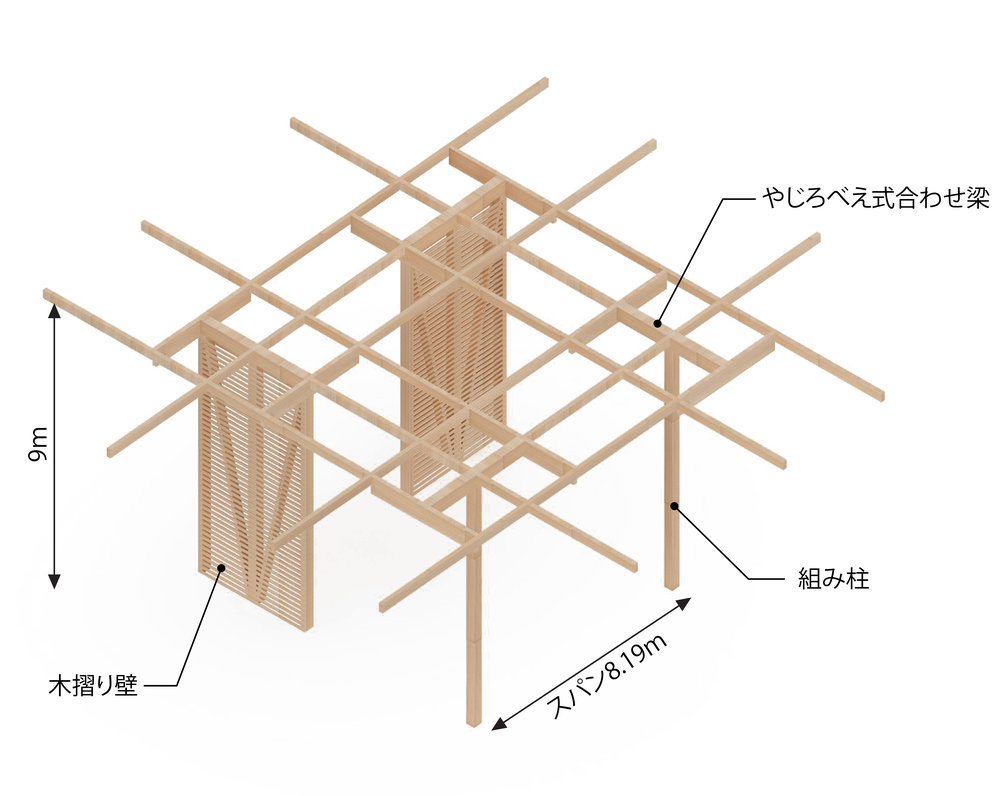

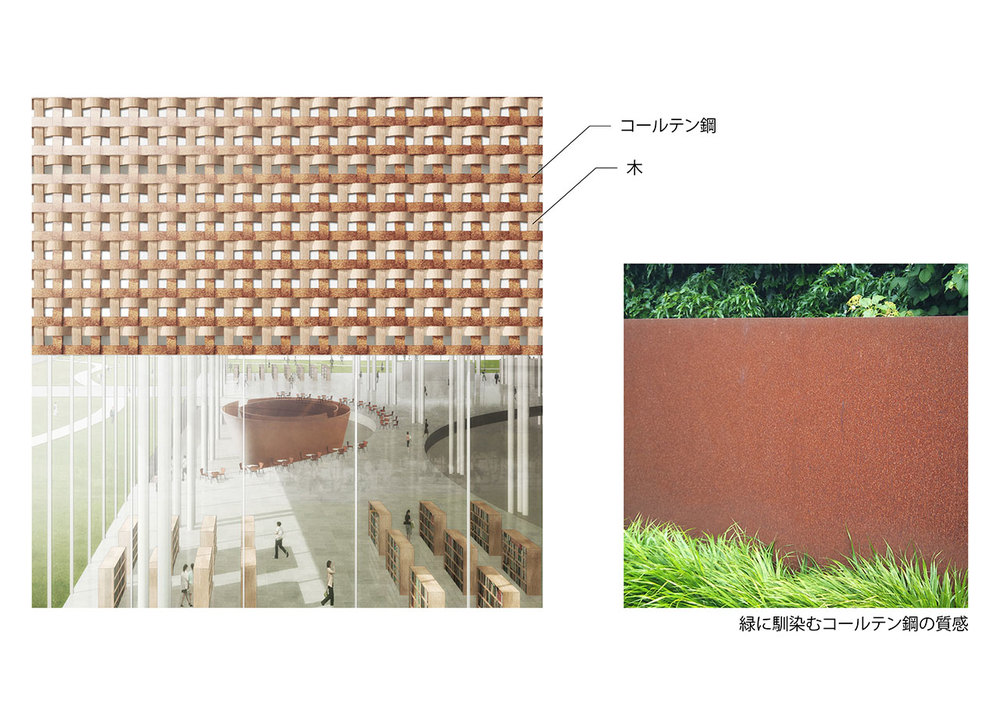

木曽町役場本庁舎・防災センター

建築家:御手洗龍

2017/ Town hall/ Nagano/ Competition final selection

木曽の広場をつくる -まちを動かす小さな生態系としての建築-

御嶽山系と木曽山脈に挟まれた深い谷を流れる木曽川と中山道。その風景はとても魅力的で、木曽が固有性に満ちた「道の町」であるということに気付かされます。それ故に敷地に残された大きな平場は、この町にとって貴重な存在でもあります。そこでこの平場の可能性を最大限まで引き上げる大きな広場をつくります。新たにつくられるこの広場は様々な活動の受け皿となり、町の人が集まり始めます。この建築が町の背中を押し、町を少しずつ動かしていく新たな拠点となることを期待しています。

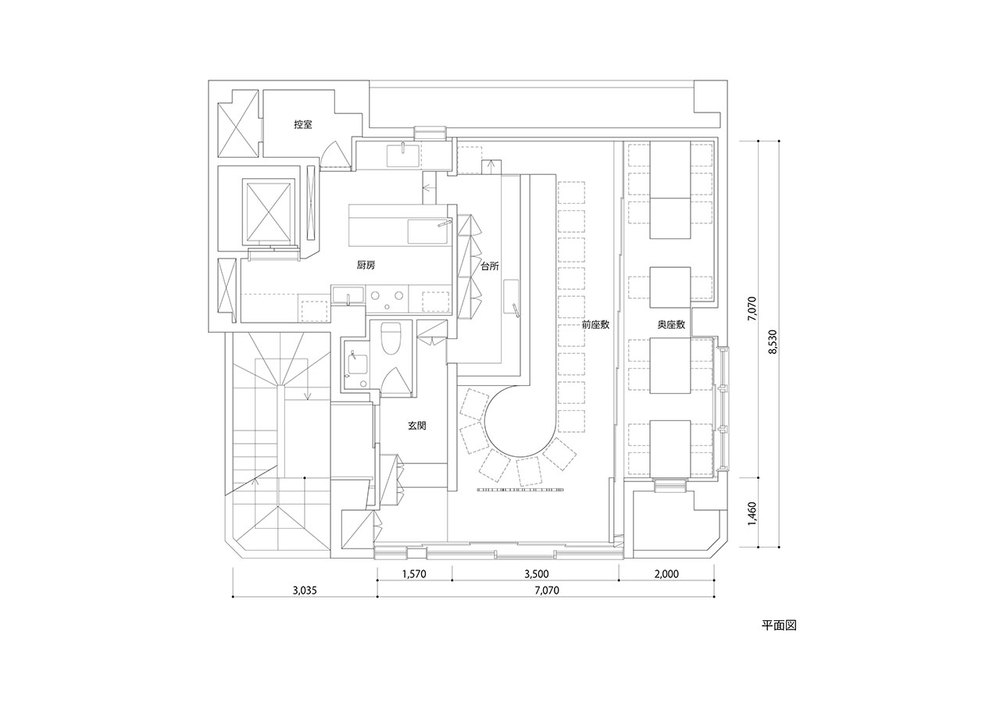

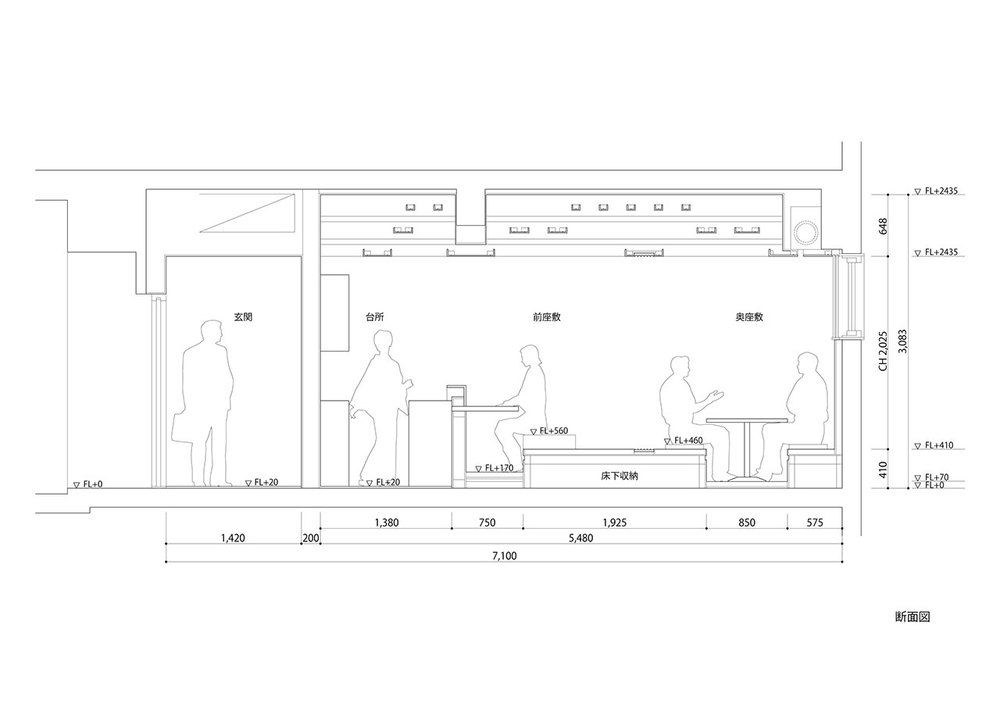

そま莉

建築家:御手洗龍

2014 / Restaurant / Tokyo

目黒の坂の途中にある和食割烹店です。ここでは聚楽土という和の素材を用いて空間全体を丁寧に包み込んでいくことを試みました。鉄筋コンクリート造の既存の梁をなぞるようにゆっくりと、そして大きく格子を描いていきます。躯体を荒々しく見せるのでも、仕上げで覆い尽くしてしまうのでもなく、ある抽象度を保ちながらその両者を共存させることによって、自然なかたちで奥行きのある空間を立ち上げていきます。芯材としてスチールの角スタッドを用い、土という素材を頭の上まで引き上げ編み込むことで、素材や構造スパンから来る重量感、床、壁、天井といった建築の構成が溶け始め、空間にやわらかさという質がもたらされます。

こうして訪れた人が家にいるような温かさをここに感じてくれることを期待しています。

まちを動かしていく家

建築家:御手洗龍

2017/ Exhibition/ Tokyo

(現代アートギャラリーTARO NASUにて開催された「ユメイエ展 : 日本の若手建築家」出展作品)

今まで世界中のいろいろな町を訪ねてきました。どの町にも独自の文化があって、歴史があって、人がいて、そして必ず家がある。人は家に住むのと同じくらい、いやもしかするとそれ以上に町を選んでいる。

だから町がもっと好きになる、家が町そのもののような、そんな家を作りたいと思っています。その土地の素材で立ち上がり、その土地の光と風を取り込んで呼吸し、その土地の産業や文化を引き継いで町の背中を押していく。少し先の未来を描く、そんな家、そんな町に住みたいと思うのです。

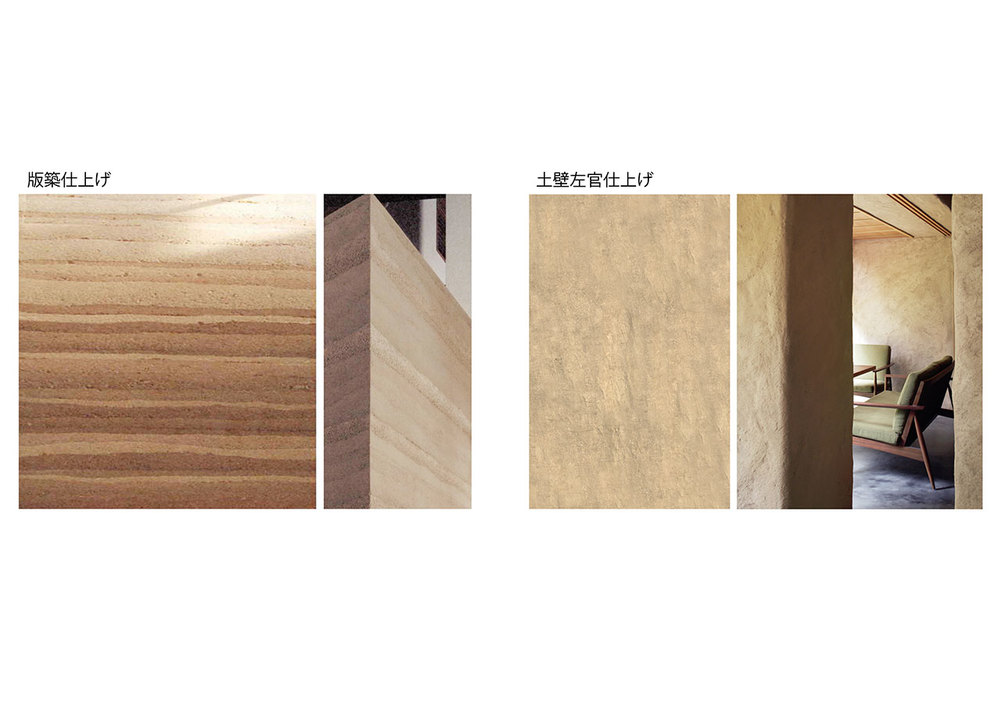

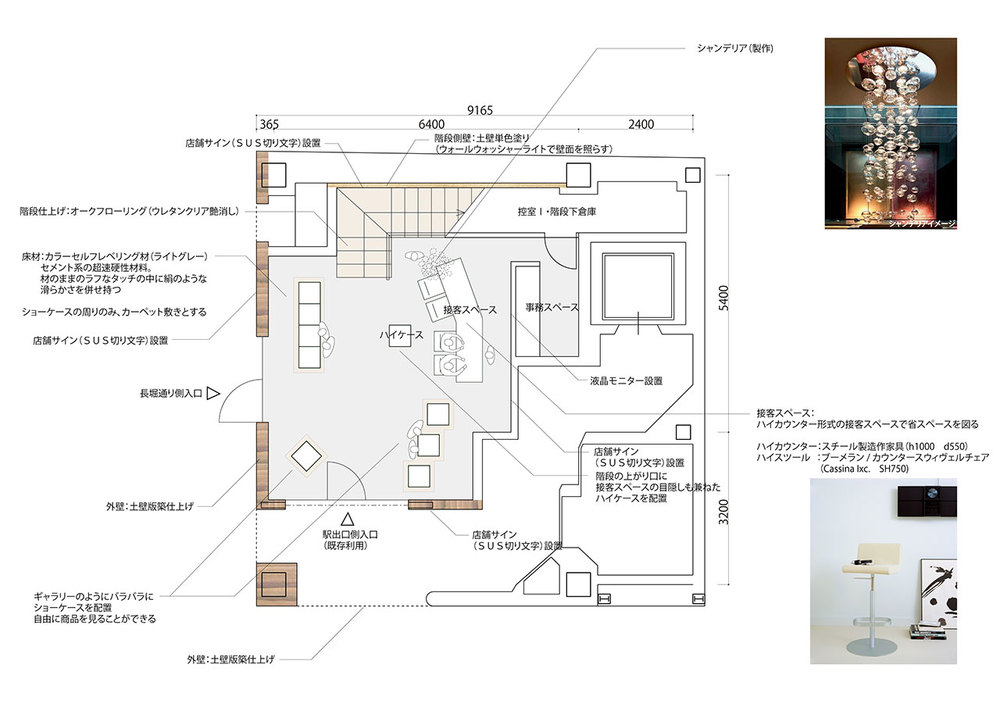

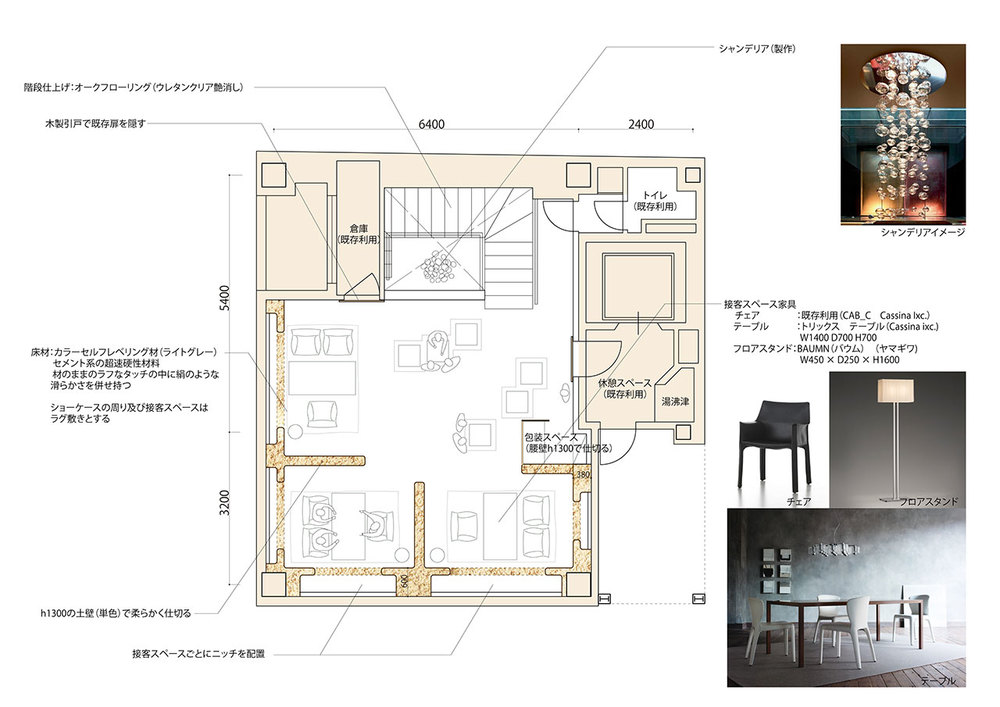

土のジュエリーショップ

建築家:御手洗龍

2015 / Shop / Osaka / Competition final selection

大阪心斎橋にある某ジュエリーショップの改装コンペ応募案です。数多くのブランドショップが軒を連ねるこの場所で、他と大きな差異化を図りつつ、飽きの来ない新しい店舗デザインが求められました。そこでこのエリアで使われることのない土という自然素材を再解釈して用いることで、入りやすさと同時に周辺との間に大きな距離を生み出そうと考えました。種類の異なる土に少量のセメントを混ぜて積層させ、版築と呼ばれる土壁を作っていきます。街はスチール、アルミ、コンクリート、ガラスといった人工建材の組み合わせとその形態の奇抜さで構成されています。その中において、土の物質性がいかにデザインの強度引き上げられるかを考えました。

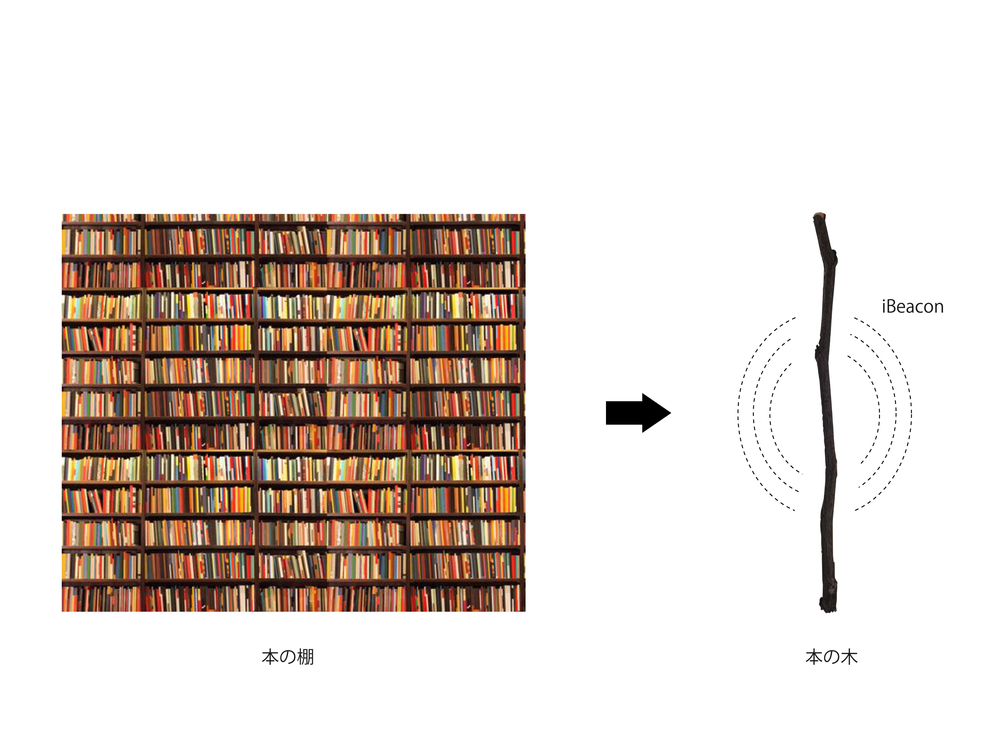

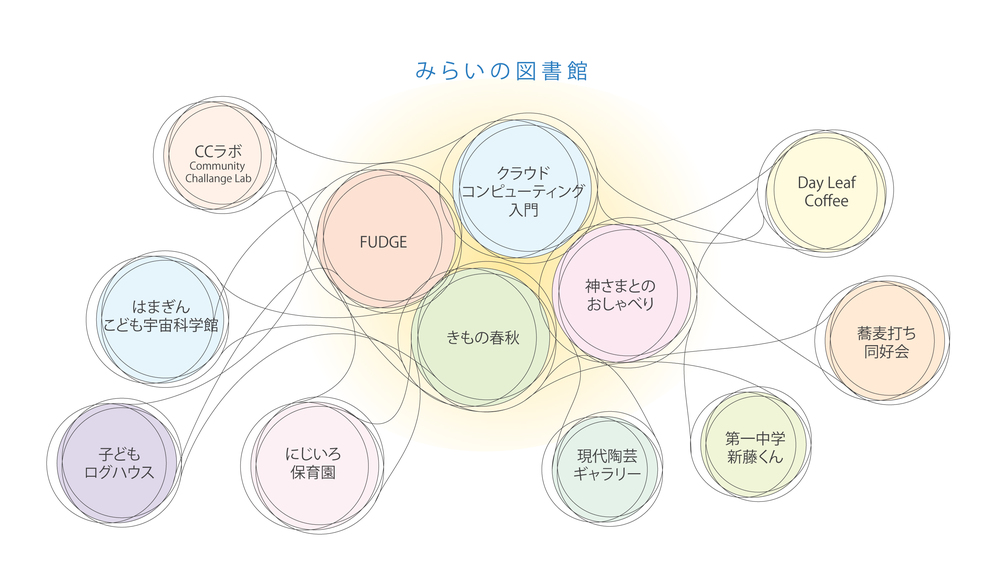

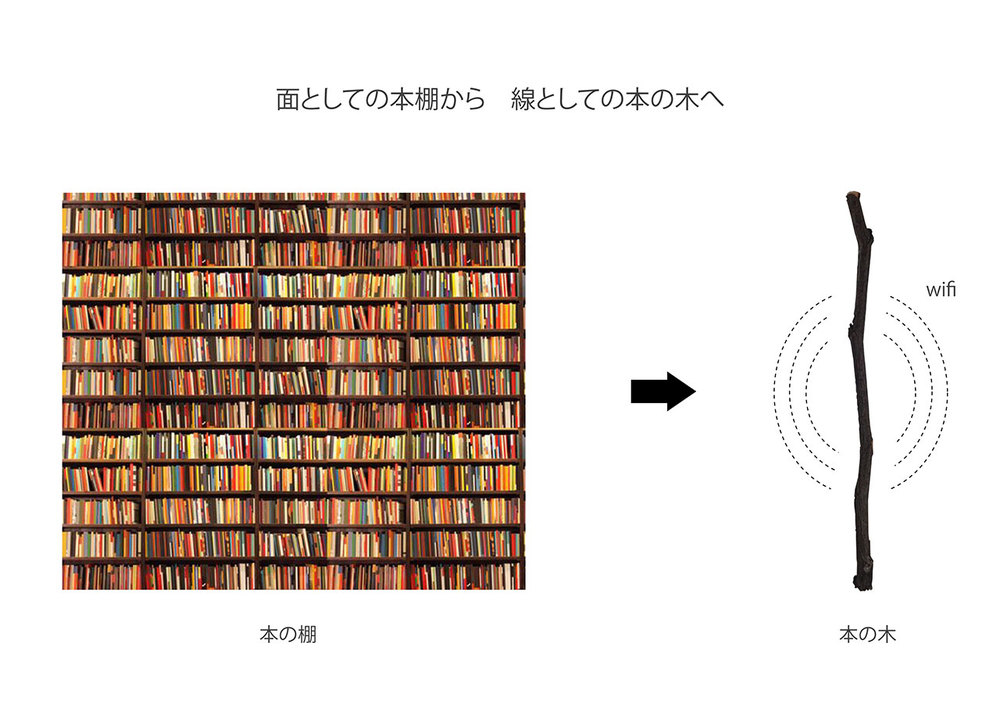

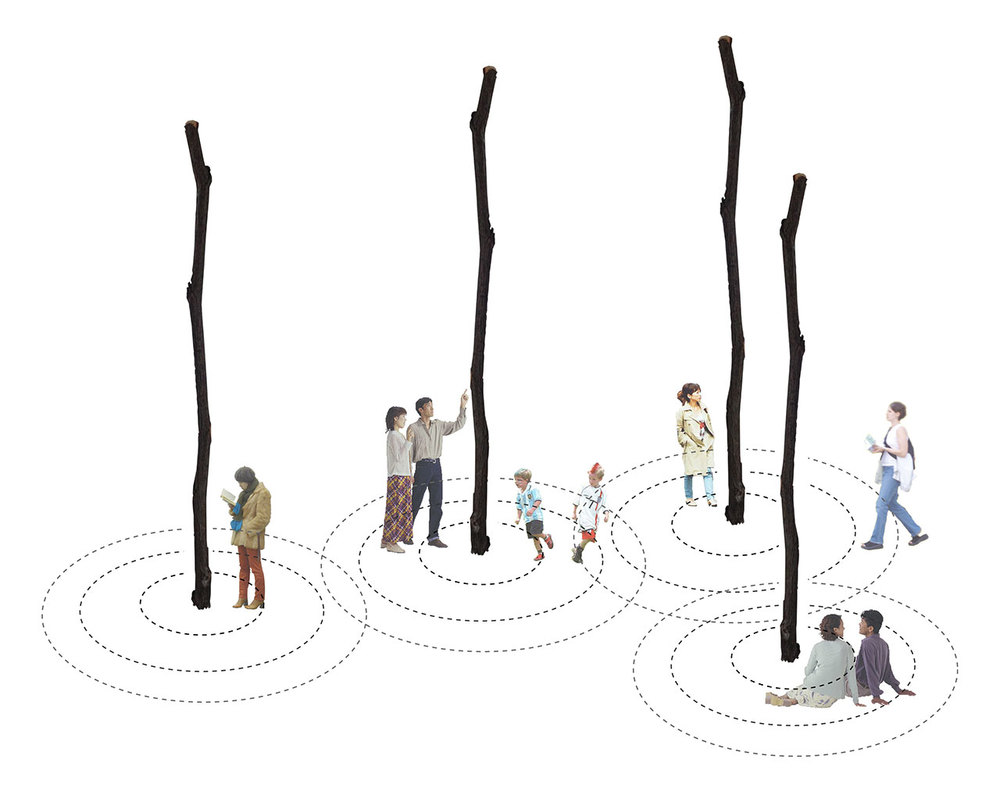

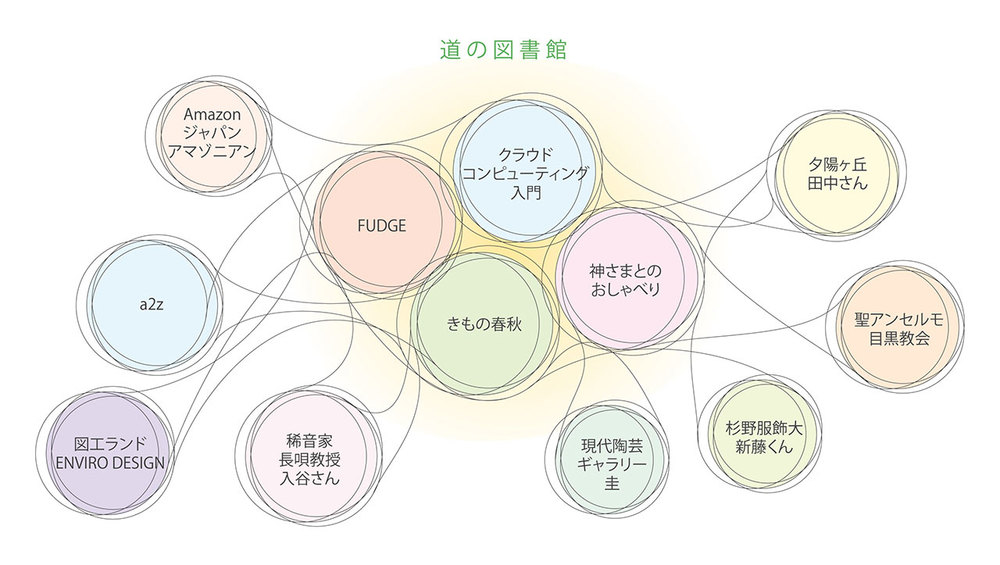

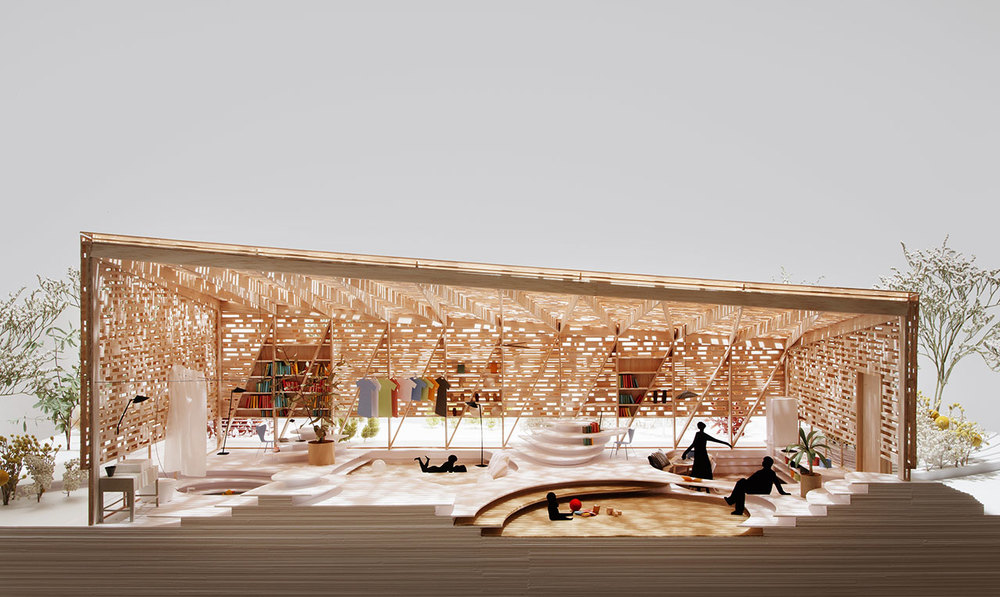

道の図書館

建築家:御手洗龍

2014 / Public use / Tokyo

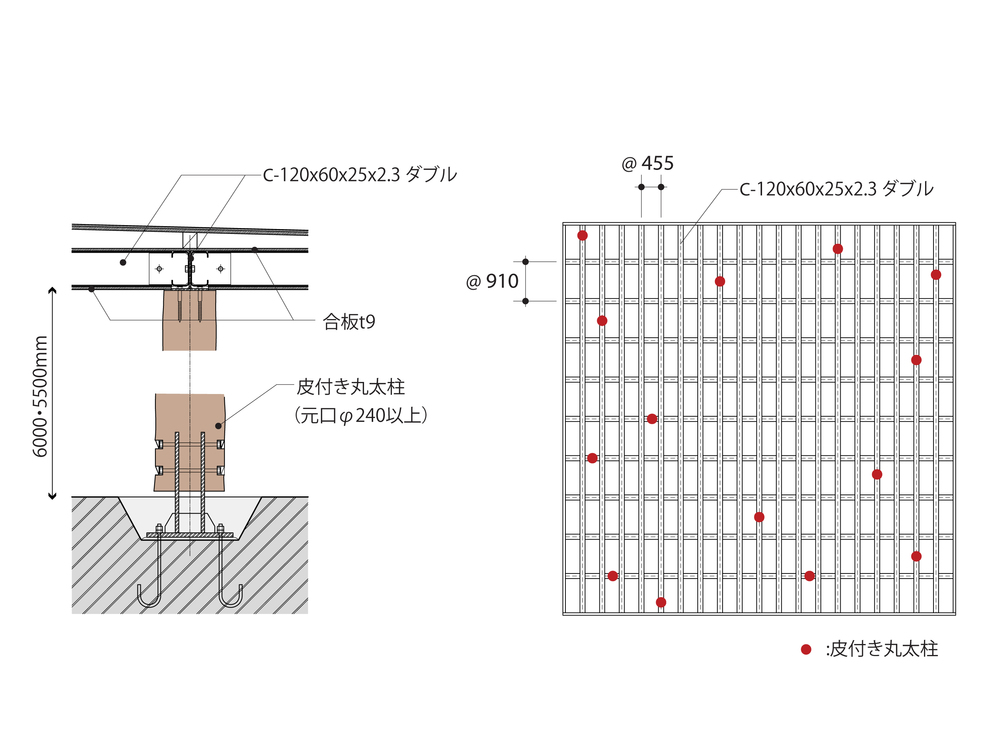

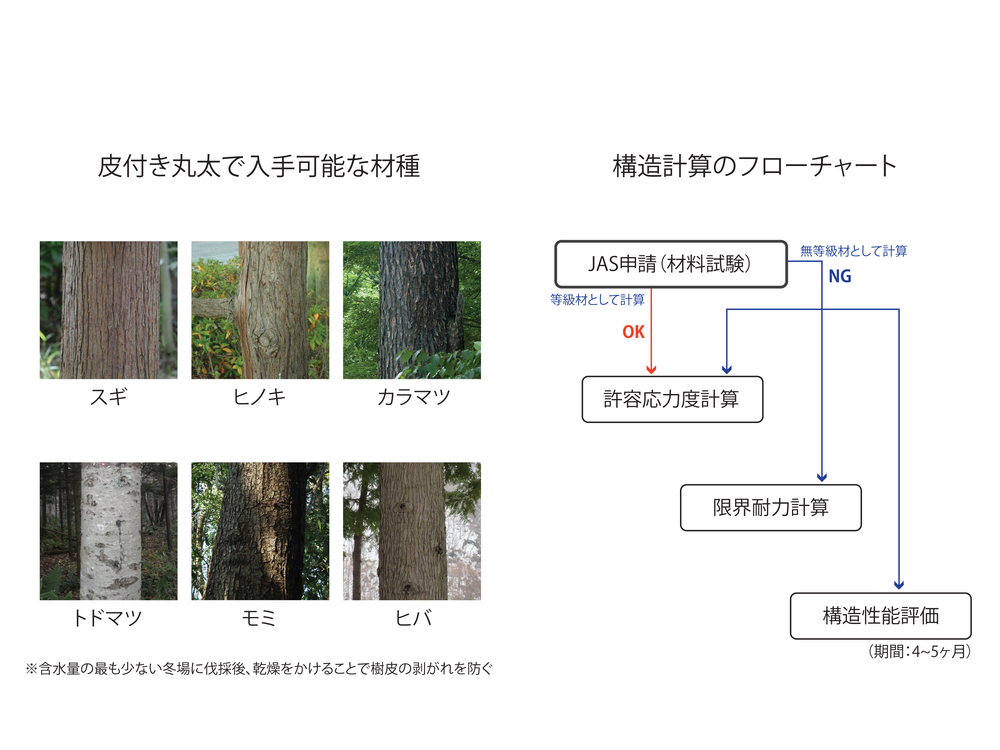

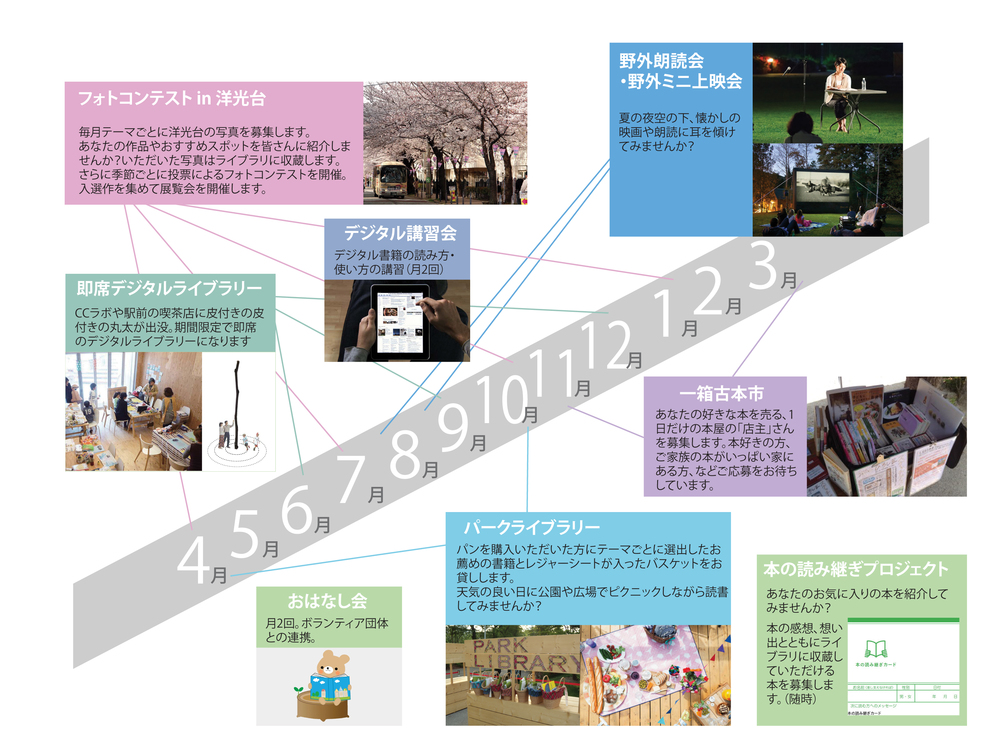

東京目黒のドレメ通りに提案中のデジタルライブラリーの計画です。「本の木」と呼ばれるWi-Fi機能を持たせた直径150㎜~300㎜の皮付きの木を通りに沿って立てていき、道全体をオープンで全く新しいローカルな図書館へと変えていきます。

スマートフォンやタブレットを「本の木」に近づければ、「道の図書館」内の電子書籍を自由に読むことができ、また利用者が一つのアカウントをシェアする事で、やわらかな交流とともにこの地域ならではの本が集まる図書館が作られていきます。

建築になりかけた状態の「本の木」を集合させる事で建築然とした構えを取り除き、そこに自由さを獲得しようと考えました。それによって通りに人が現れ始め、アルミの屋根が架かったカフェスペースでは珈琲を飲みながら読書する人たちの姿が見られるようになるでしょう。こうした新しい公共を町に少しずつ植えていく事で、やわらかで全く新しい地域のコミュニティのかたちが作られていくことを期待しています。

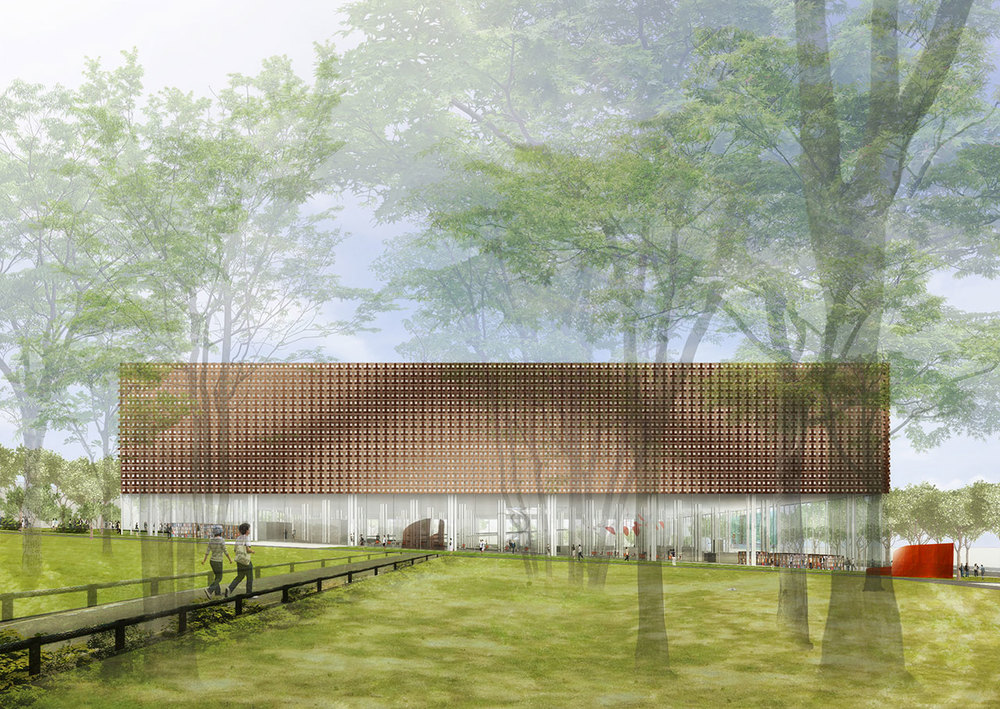

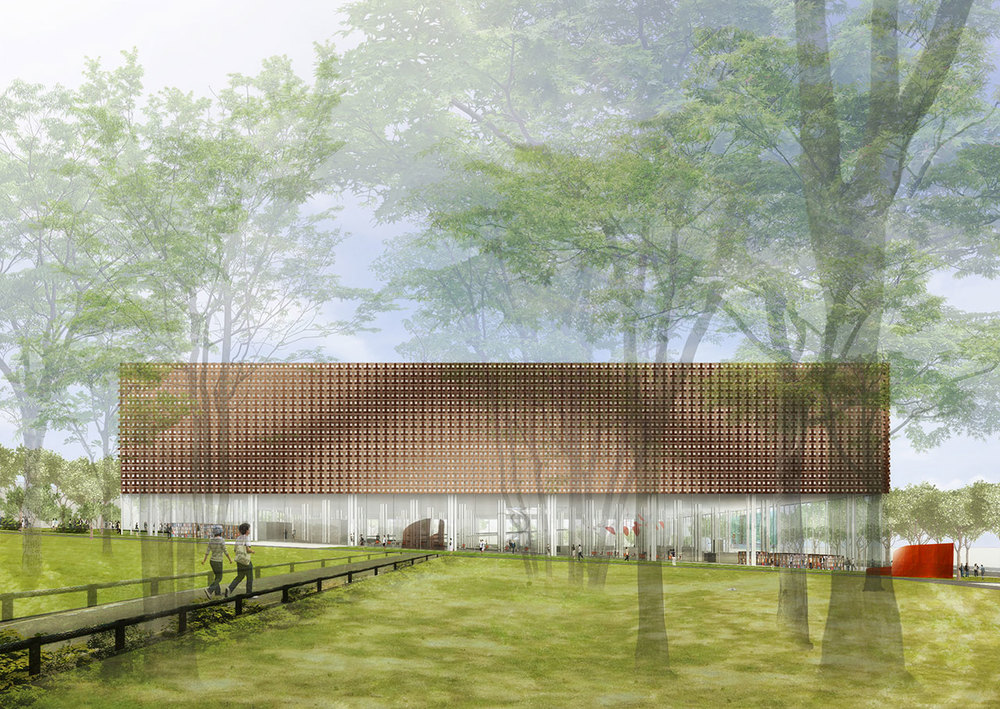

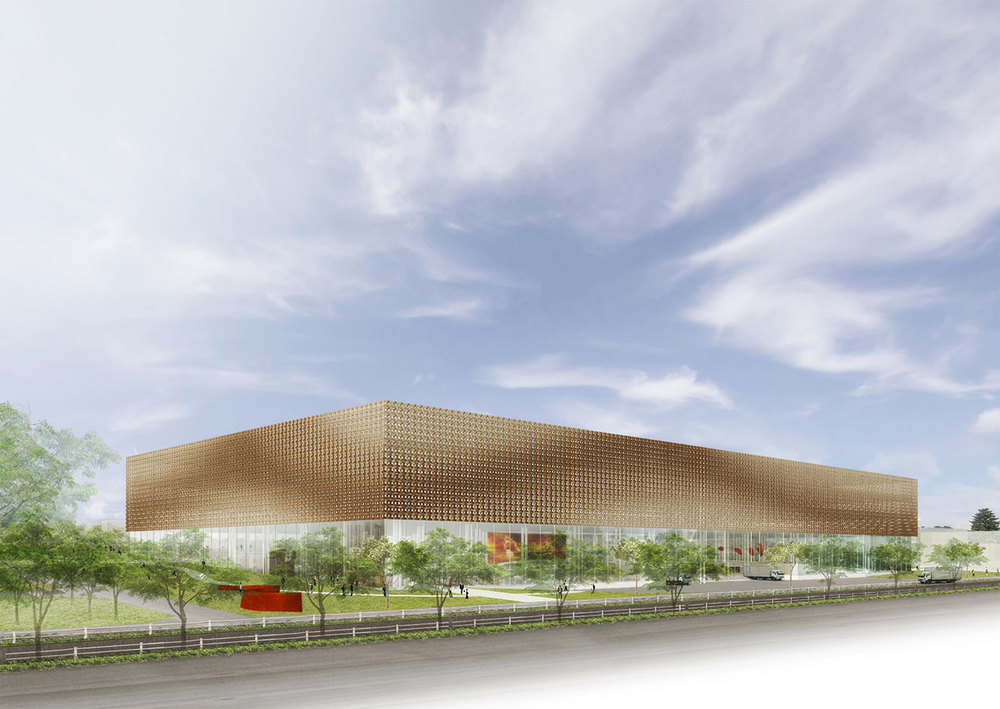

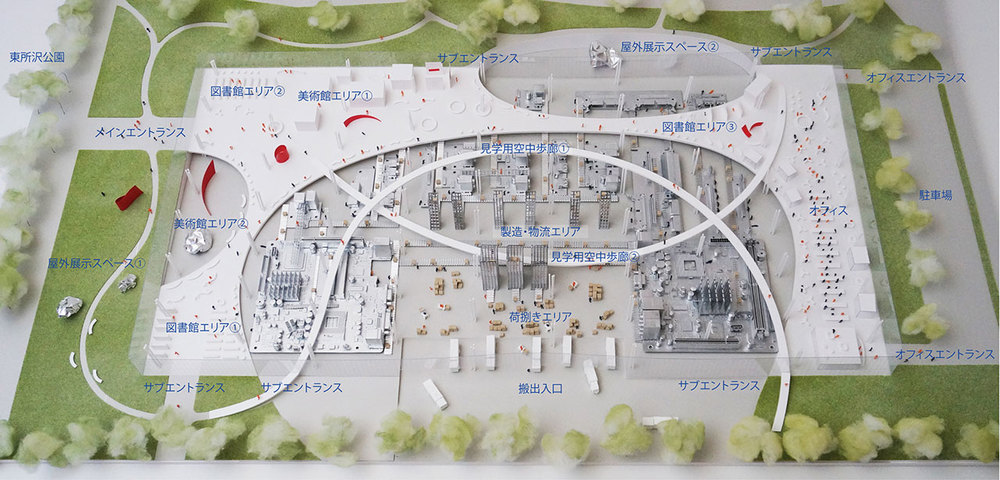

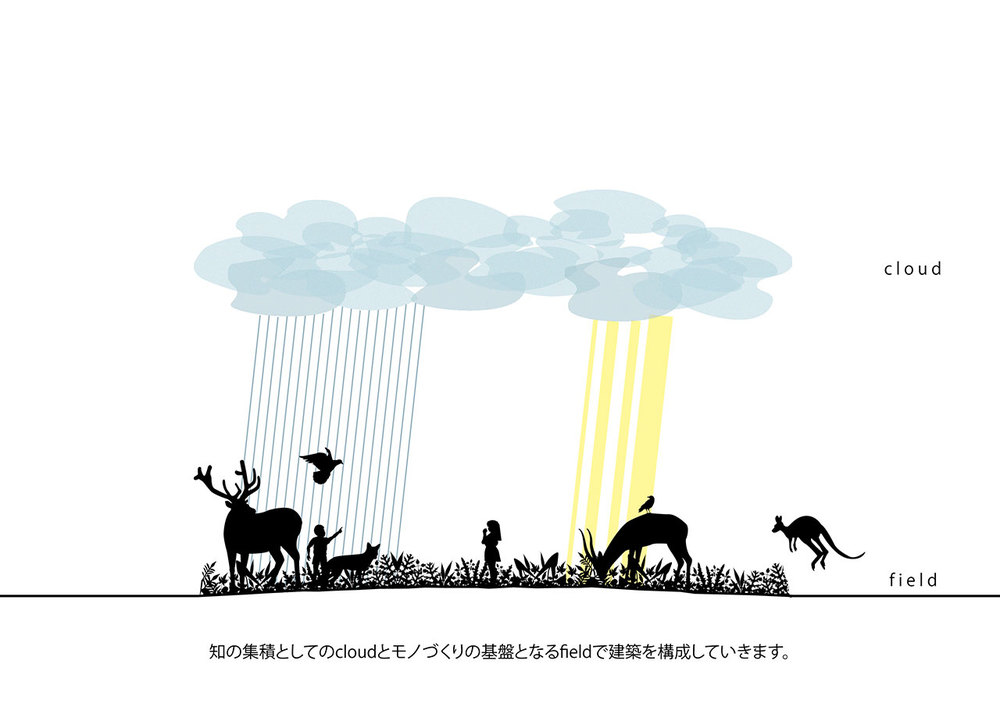

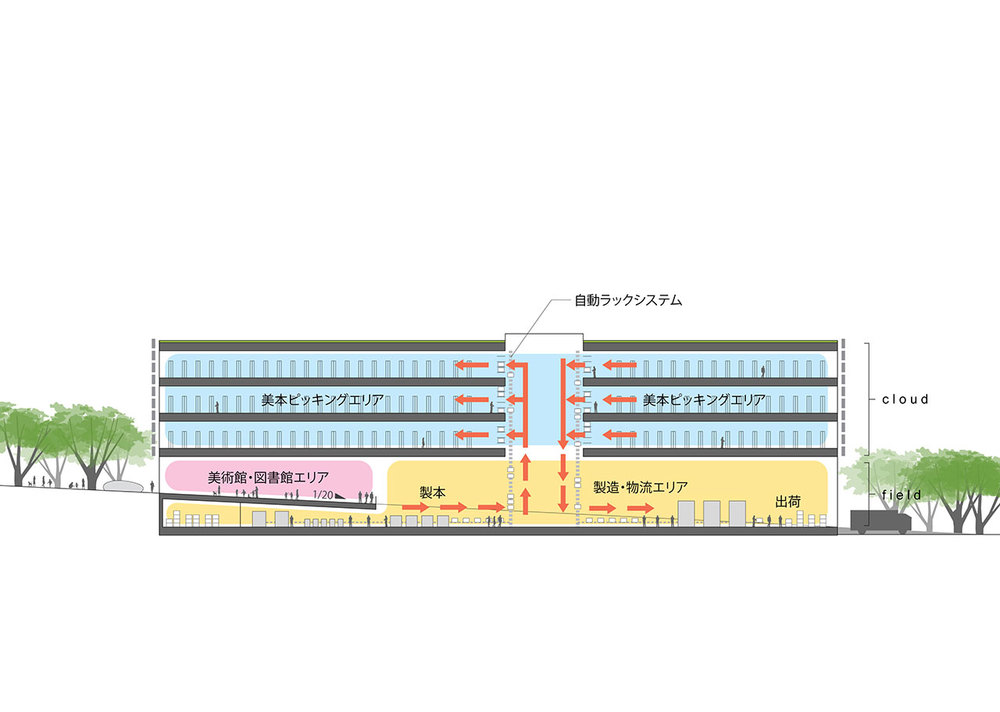

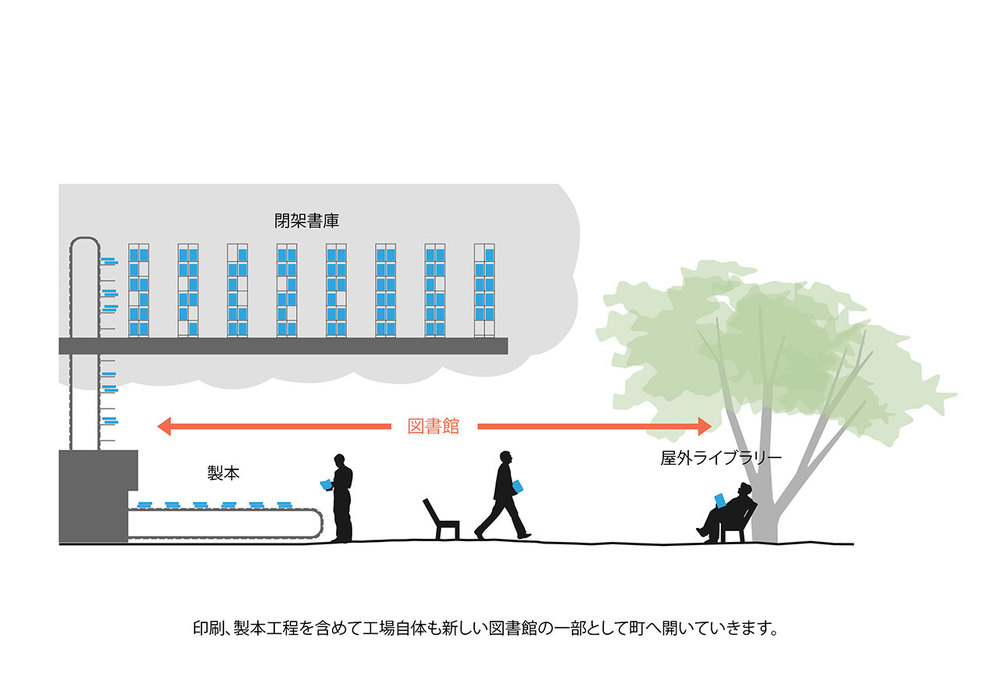

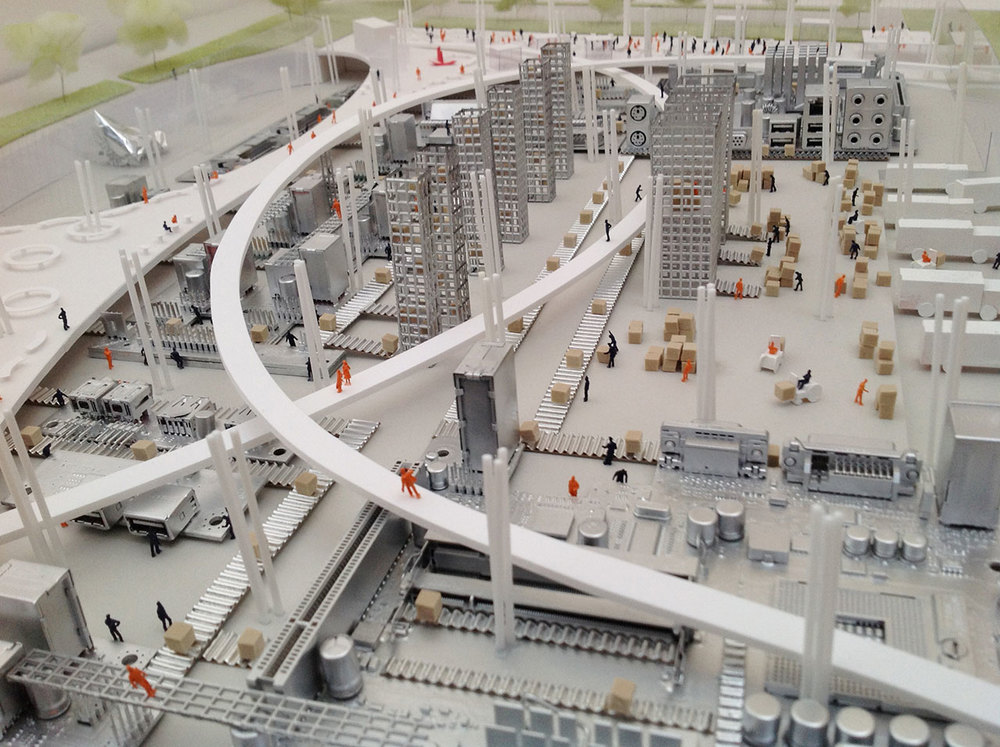

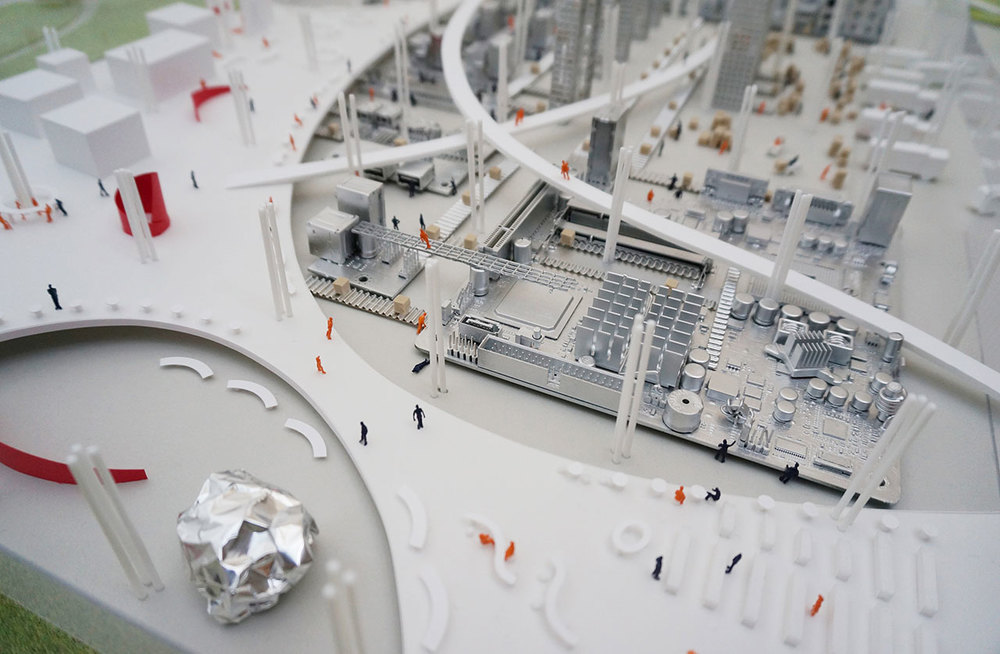

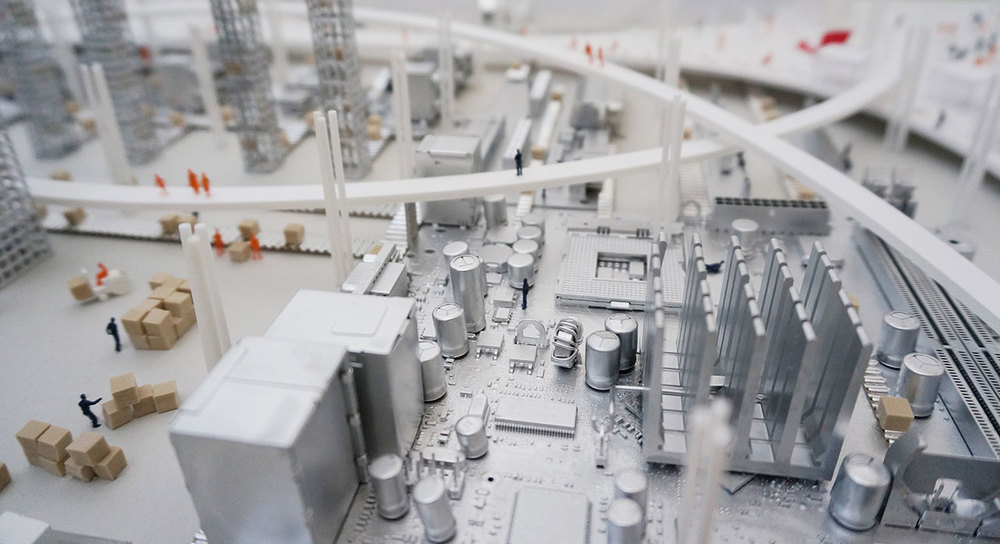

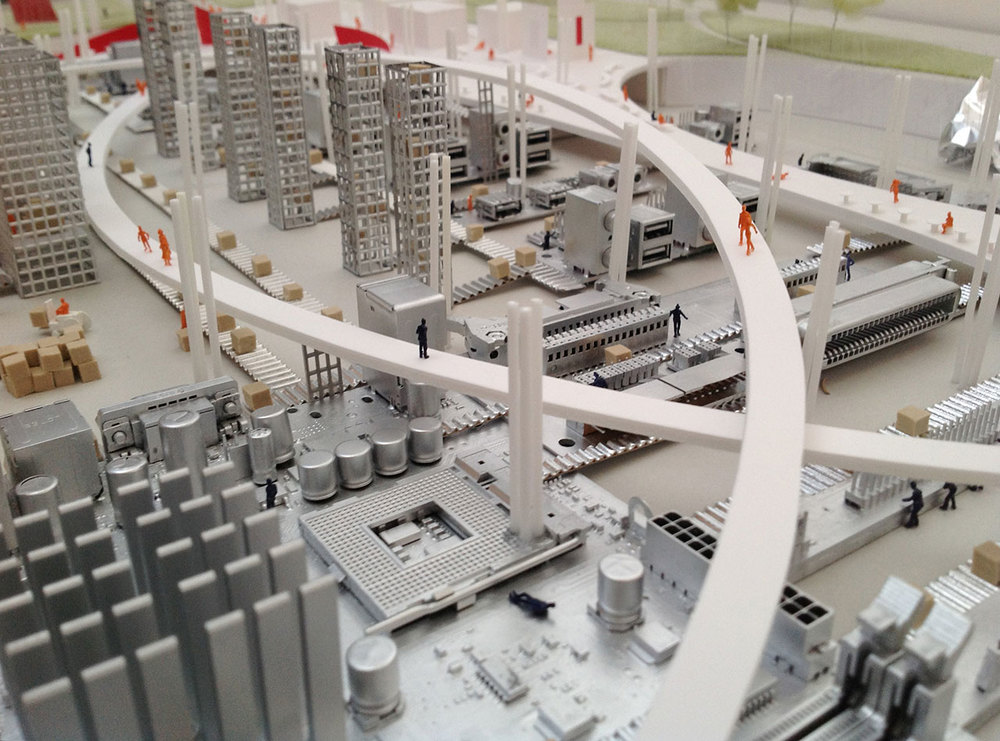

CLOUD

建築家:御手洗龍

2014 / Public & factory / Saitama / Competition final selection

製本と物流を一体化し、そこに公共的な美術館と図書館の機能を組み込むという某出版社の新たな工場計画です。一民間企業がつくる新しい公共施設の在り方が求められました。そこで傾斜した地形を活かして明快なセキュリティーの分離を図りながら、建物全体が美術館、図書館として機能する開かれた構成を考えました。ここを訪れる人はダイナミックに動き続ける製本工場の中を歩きながらアートに触れ、できたての本を手に取って自分の時間を楽しんでいきます。多機能と連動させながら製造工程を積極的に見せていくことで、企業としての新たなブランディングを図り、エンドユーザーからの発信拠点としても機能させていくことを考えています。

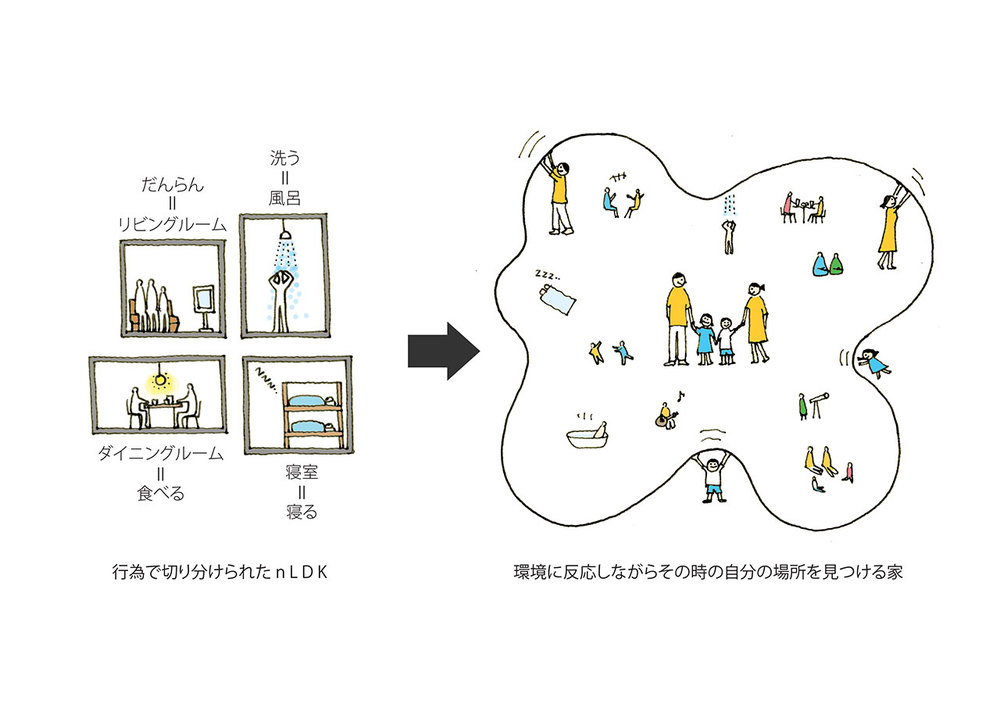

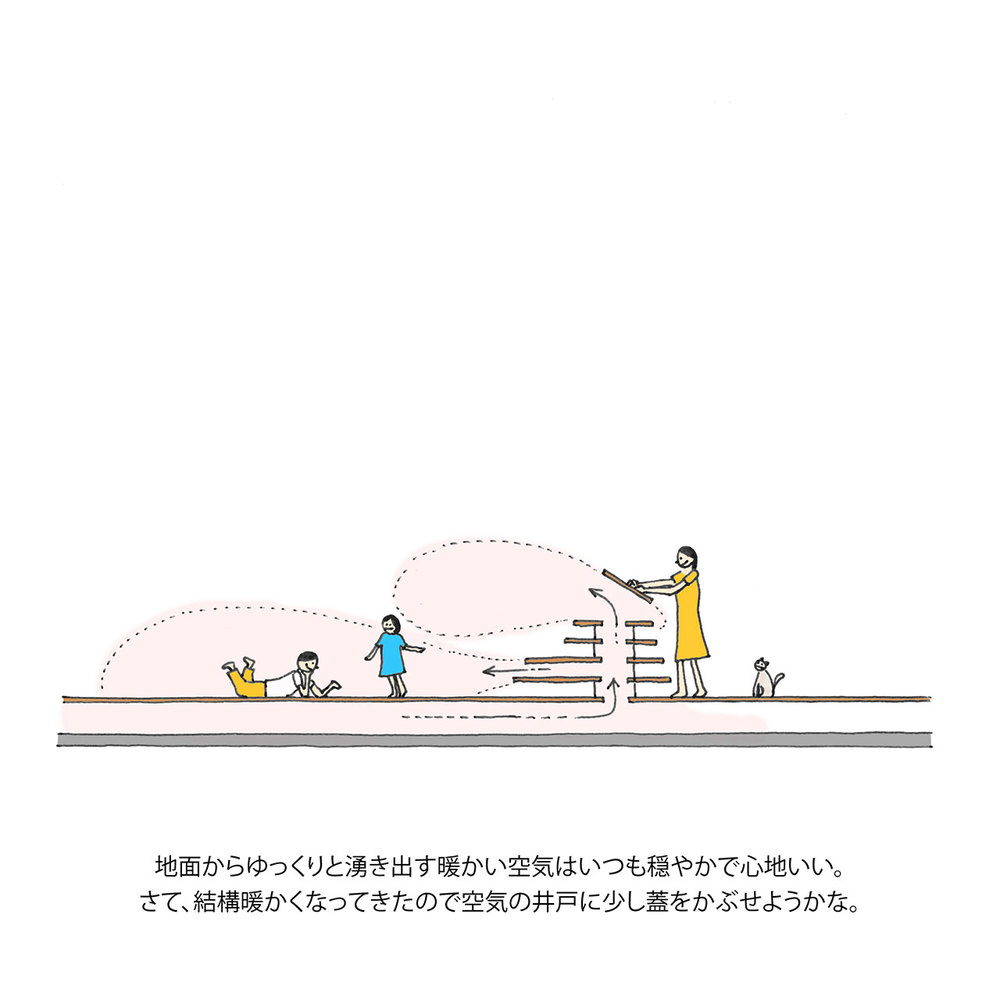

衣服のような家

建築家:御手洗龍

2013 / Private house / Nagano

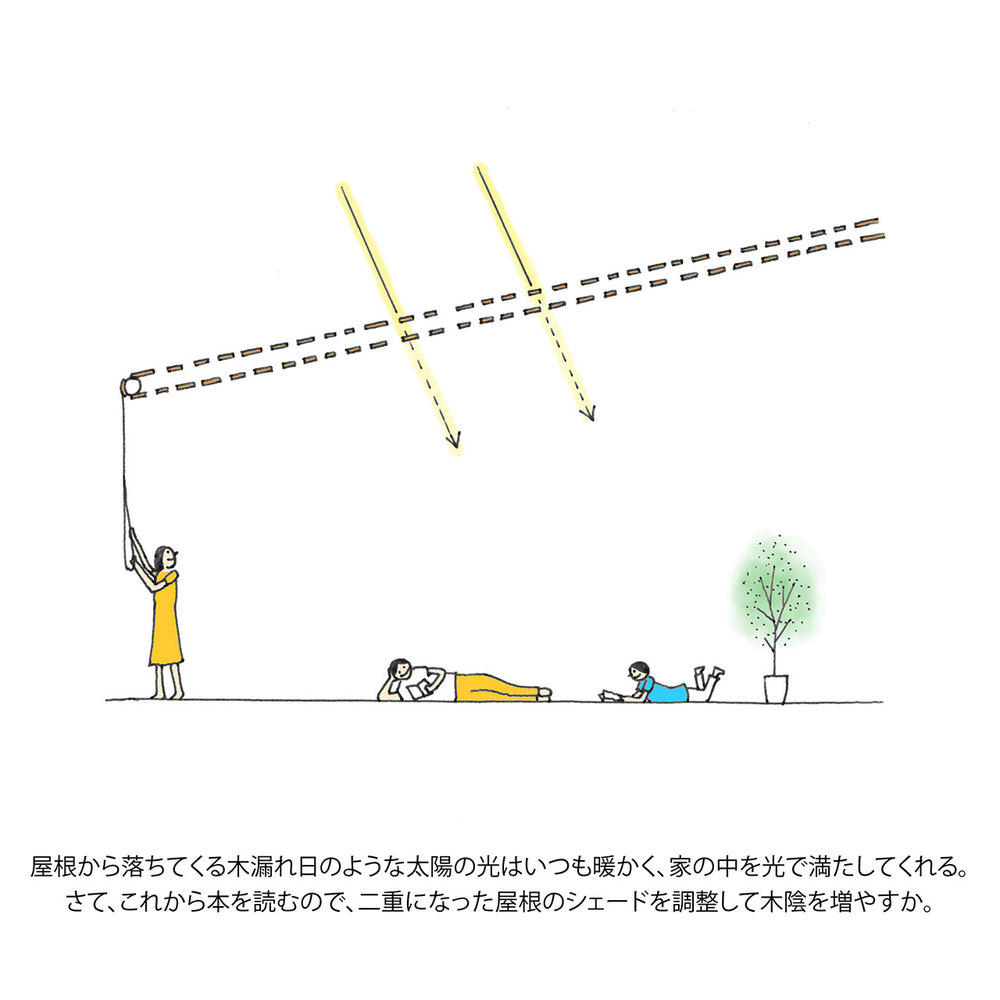

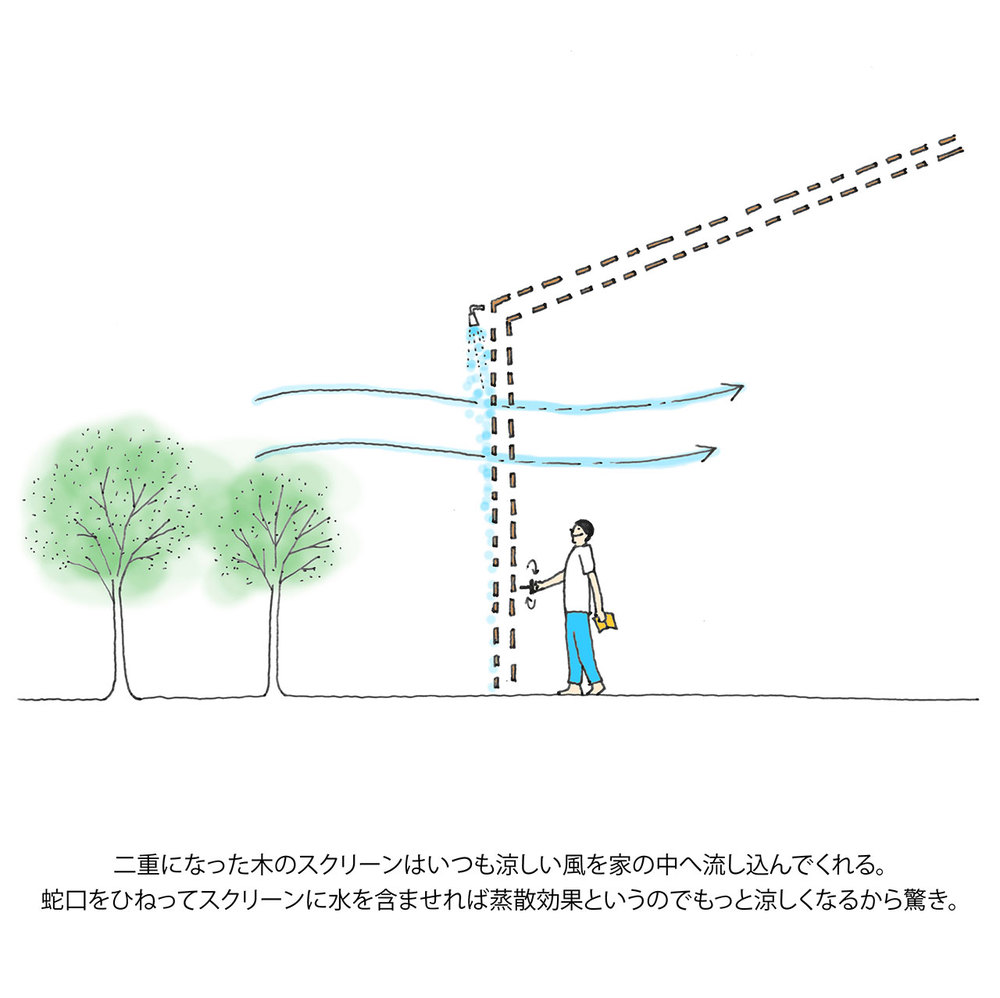

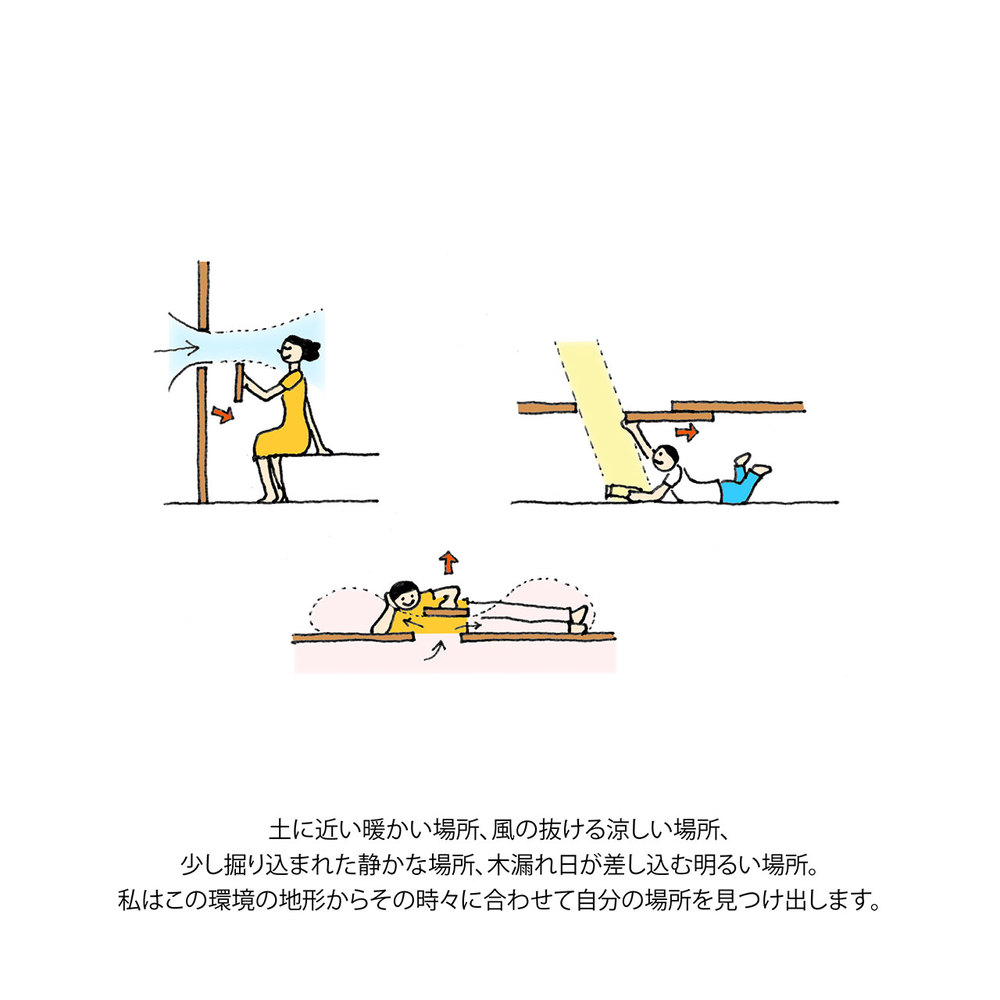

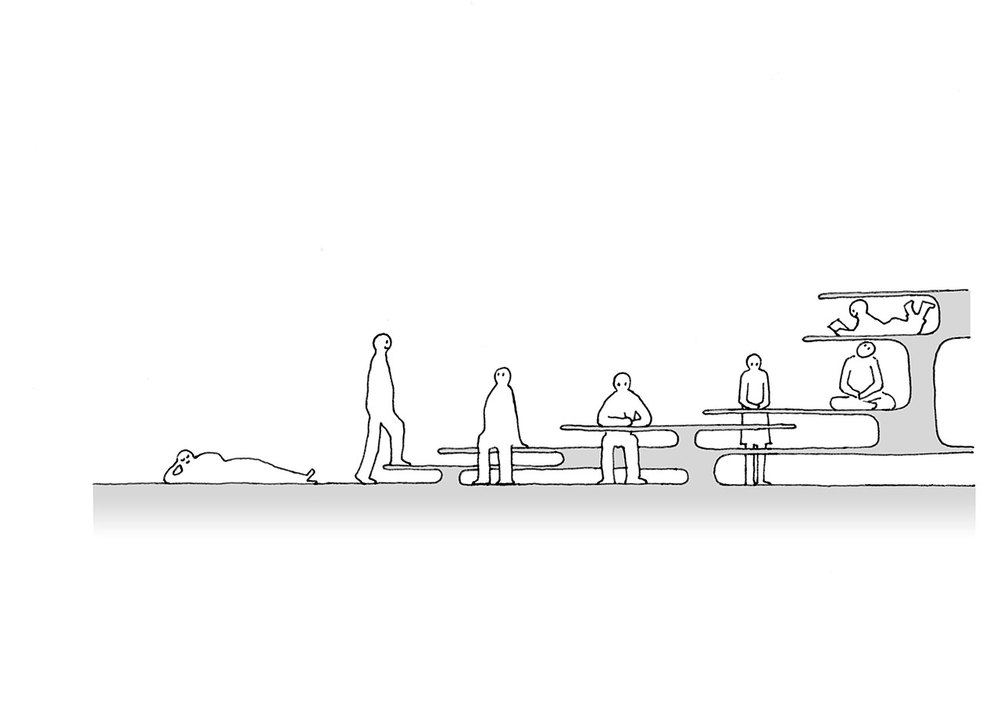

春が訪れた日には、目の粗いカーディガンを通して心地よい風を感じ、雨が続く日には、軽やかなレインコートを着て走り回り、陽射しの強い夏の日には、つばの深い帽子にさらさらのTシャツを着て涼しさを感じます。そして木々が色付けば、ウールのジャケットの襟を立てて風を切り、雪がしんしんと降り続く日には、空気のたっぷりつまった羽毛のダウンを纏って暖かさを感じます。

人は身体全体で呼吸するかのように衣服を選び、脱ぎ着して、環境をやわらかく身体の奥へと引き込んでいきます。そんな衣服のような家を今計画しています。まるで衣服を脱ぎ着するような軽やかな感覚で家を動かしていくことで、自由で楽しい、全く新しい家のかたちが作られことを期待しています。

ひかり棚

建築家:御手洗龍

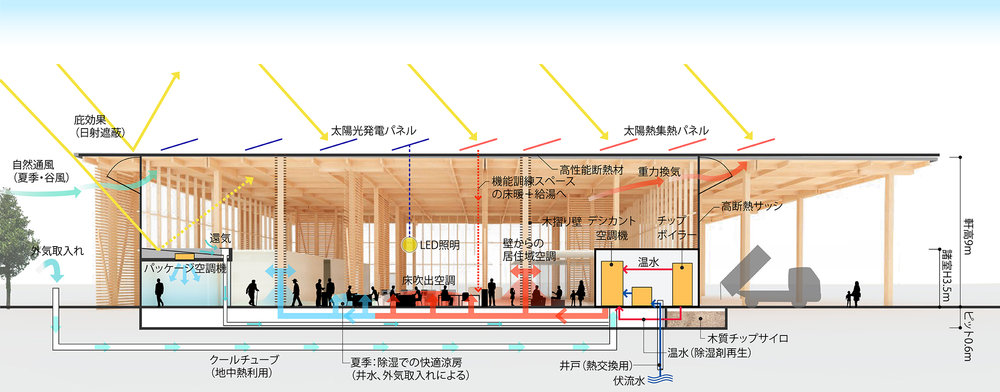

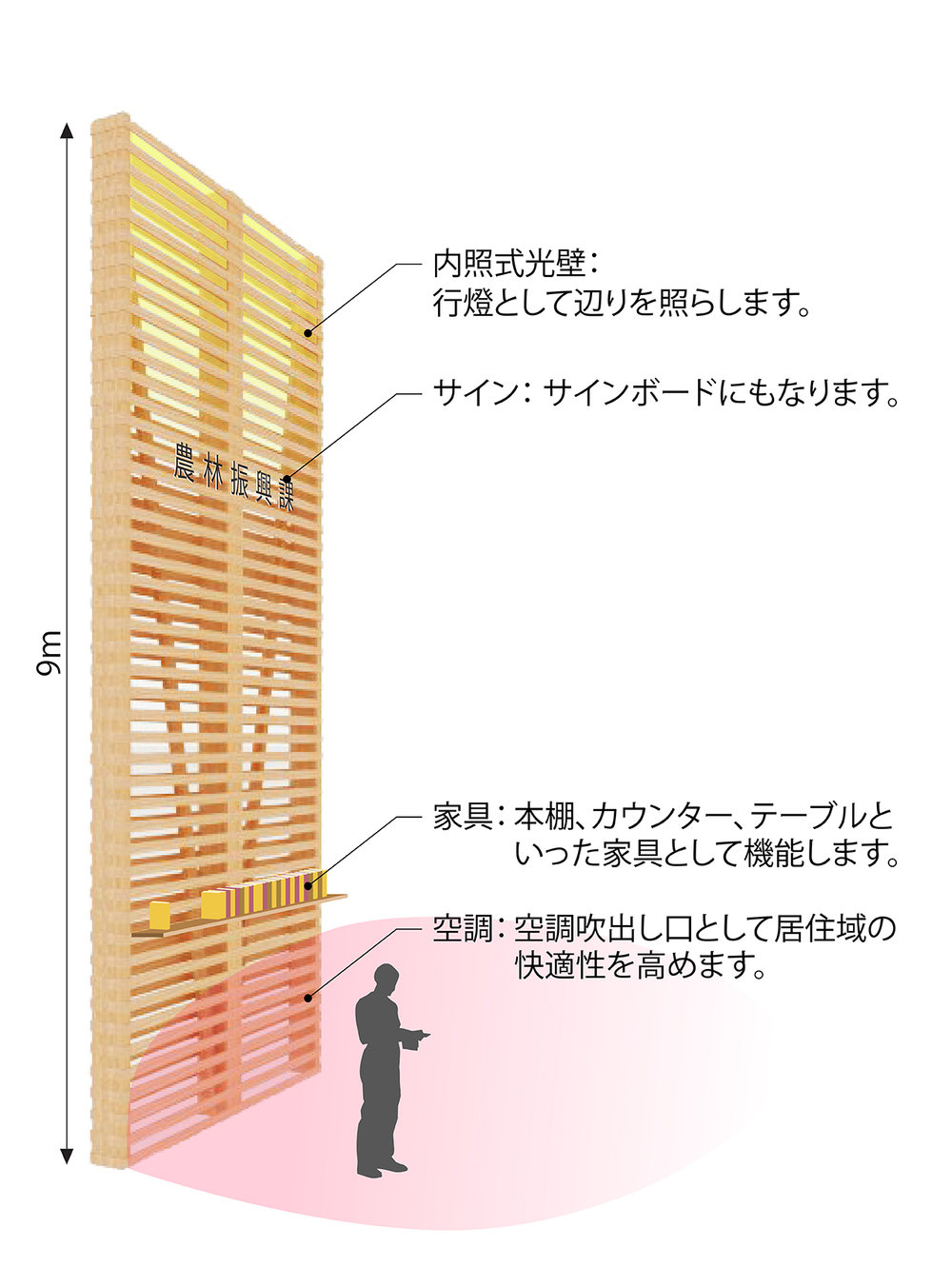

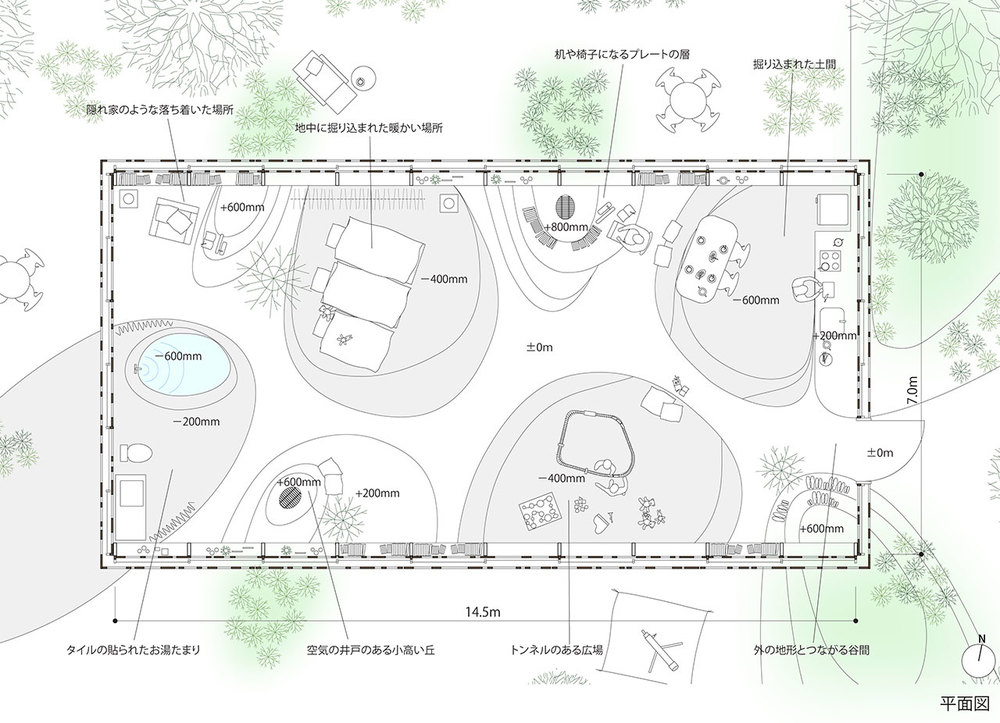

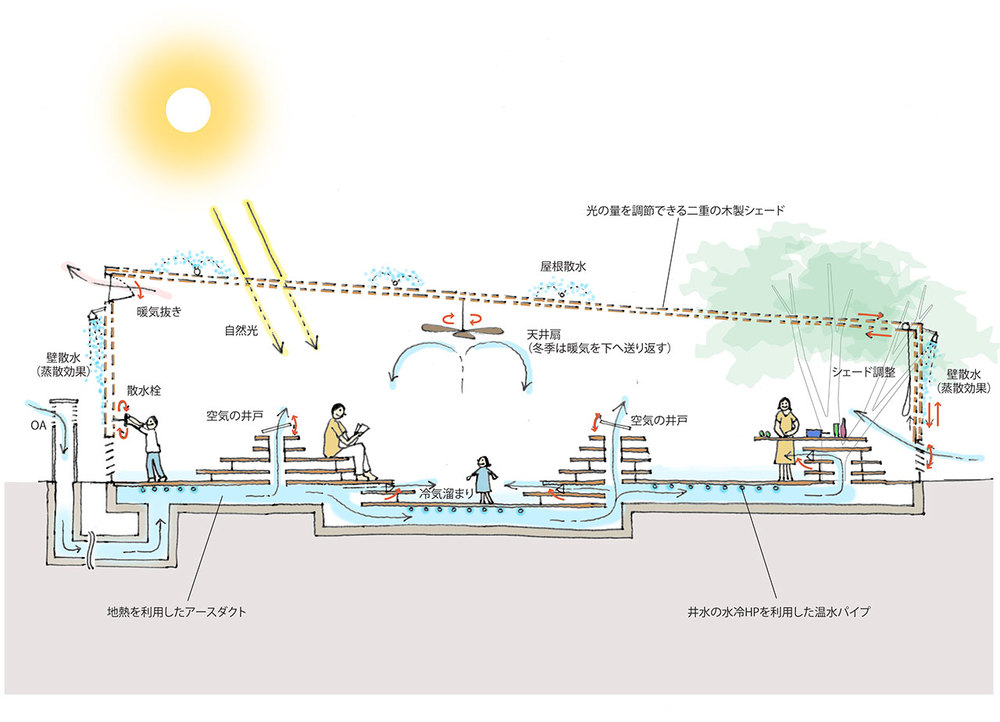

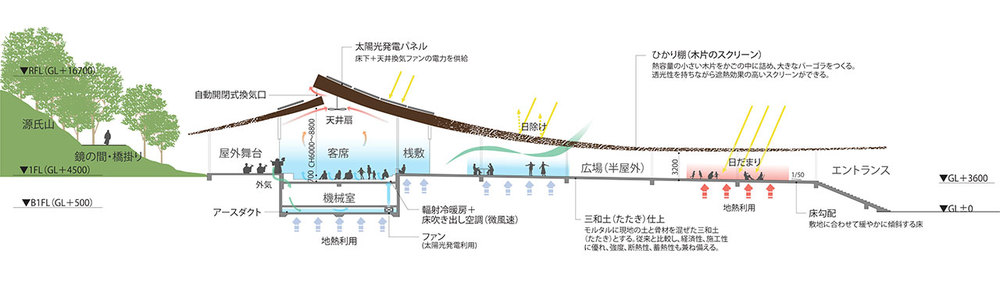

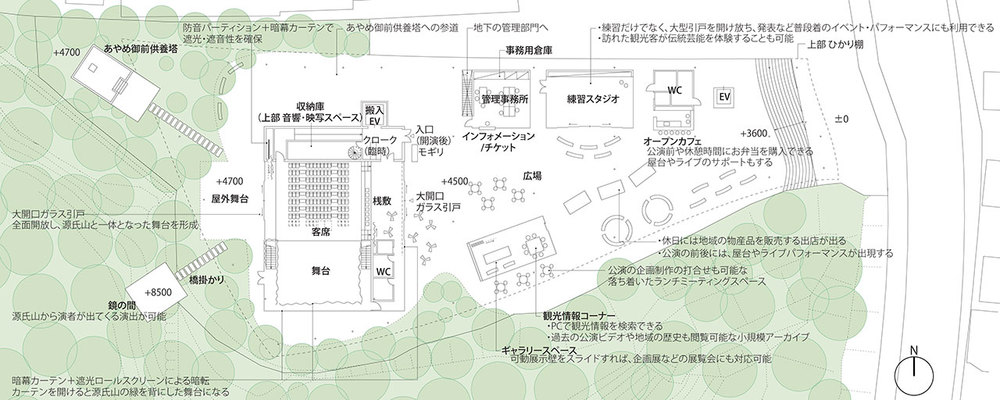

2013 / Public Hall / Shizuoka / Competition proposal

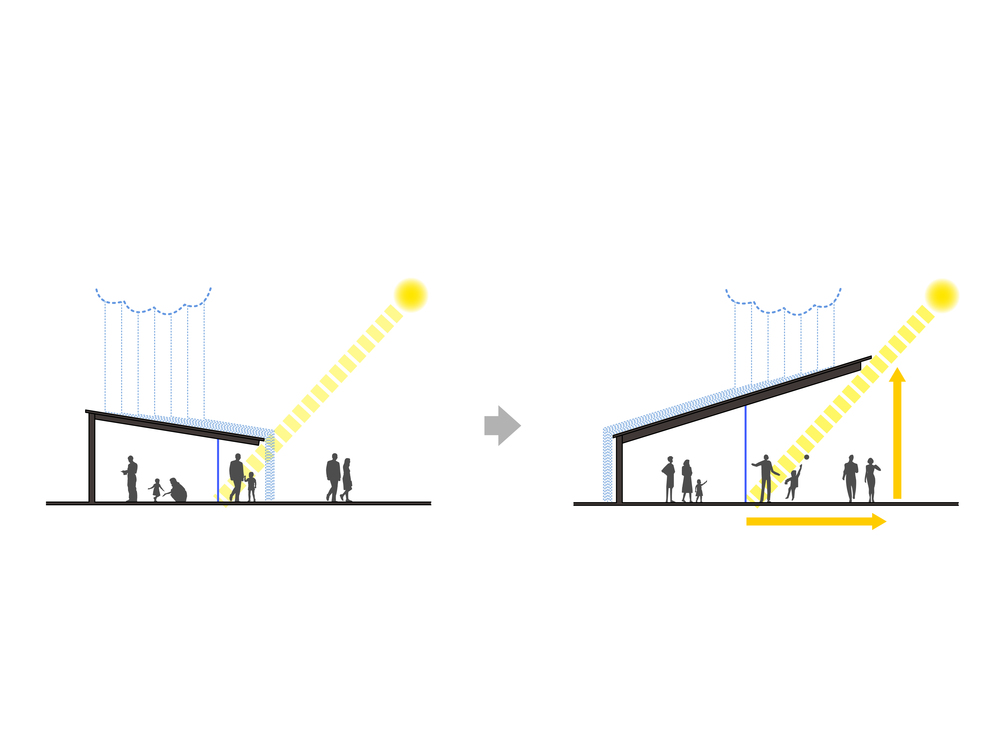

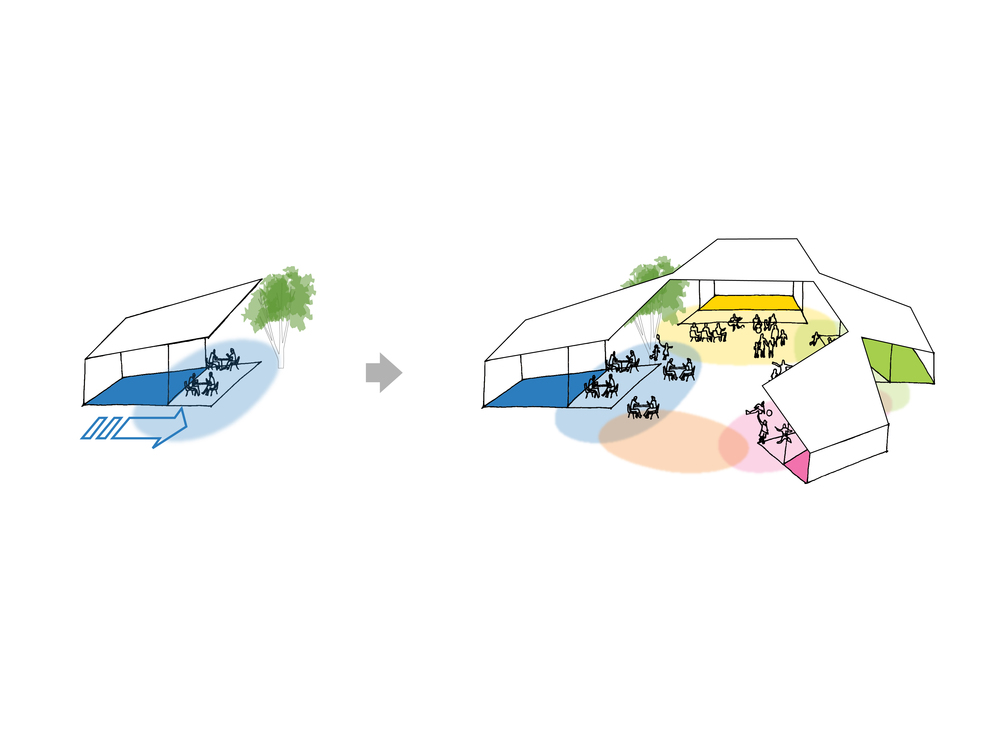

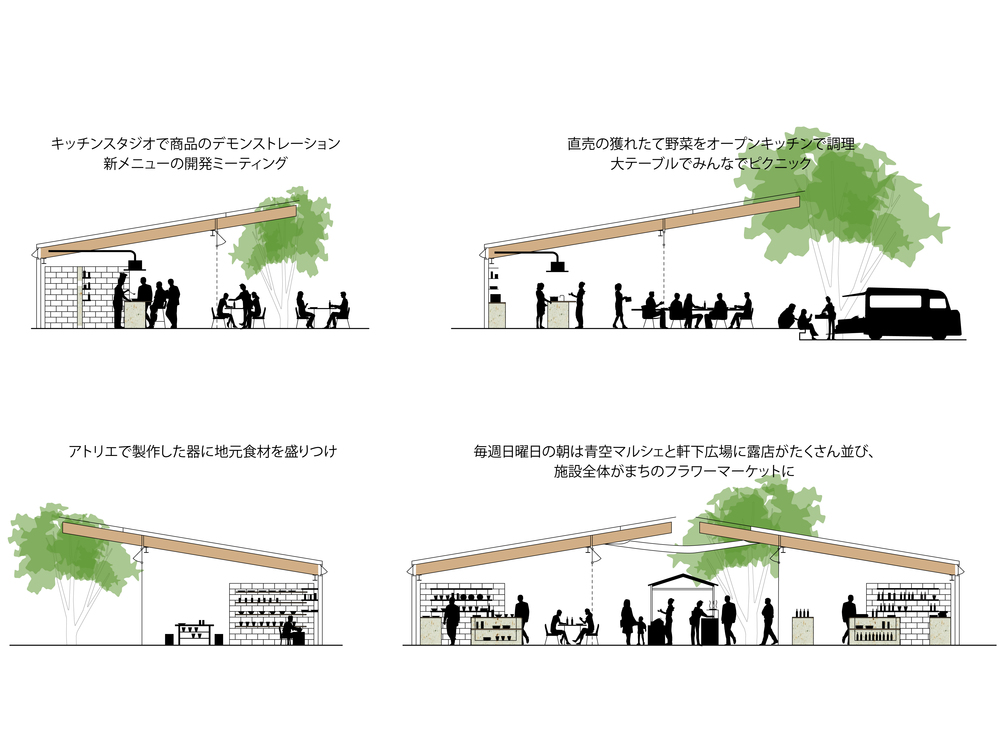

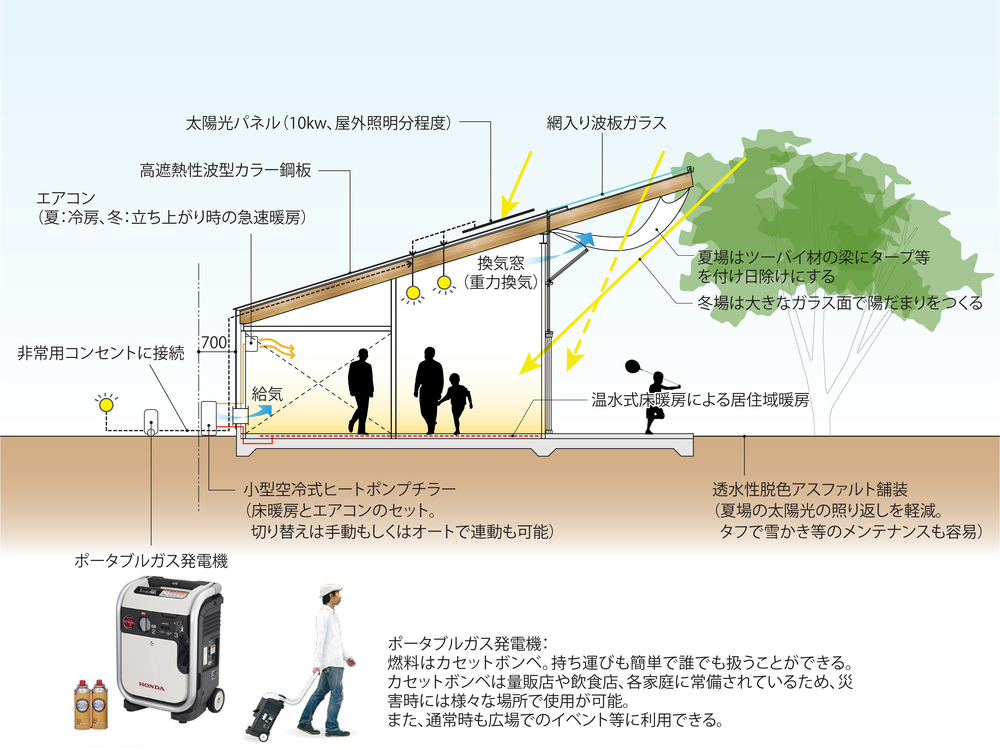

静岡県伊豆の国市で行われた伝統芸能会館のコンペ応募案です。閑散とした町に賑わいを取り戻すため、町の人が集まる場の提案が求められました。そこでひかり棚と呼ばれる屋根を架け、敷地全体に大きな木陰を作っていきます。明るく快適な半屋外スペースに引き寄せられるように人が集まり始め、同時に賑わいを定着させるための装置を点在させていきます。ひかり棚の下は誰もが使える公園となり、練習スタジオとなり、新鮮な野菜を売る市場となっていきます。さらに環境負荷低減にも寄与するこのひかり棚により内外の快適性が上がり、閉じられた建築自体も徐々に開かれていくことを期待しています。

kakine

建築家:御手洗龍

2013 / Product / Kanagawa

毎年夏になると穏やかで美しい葉山の海岸に海の家が現れます。地元の竹を使って建てられるその家は、夏が過ぎると解体され廃棄処分となっていました。そこでその廃材を利用し、庭の垣根をつくることを考えました。波の泡のように積み上げられた竹の輪は、やわらかく視線を遮りながらも海からの風を通していきます。

セルフビルドによって毎年少しずつ形を変え増えていくこの垣根が、葉山での暮らしの一部となり、葉山の風景の一つとなっていきます。この地をこよなく愛する住まい手が、自ら風景を作り上げていく贅沢を感じ、葉山への思いをより大きなものへと育てていくことを期待しています。

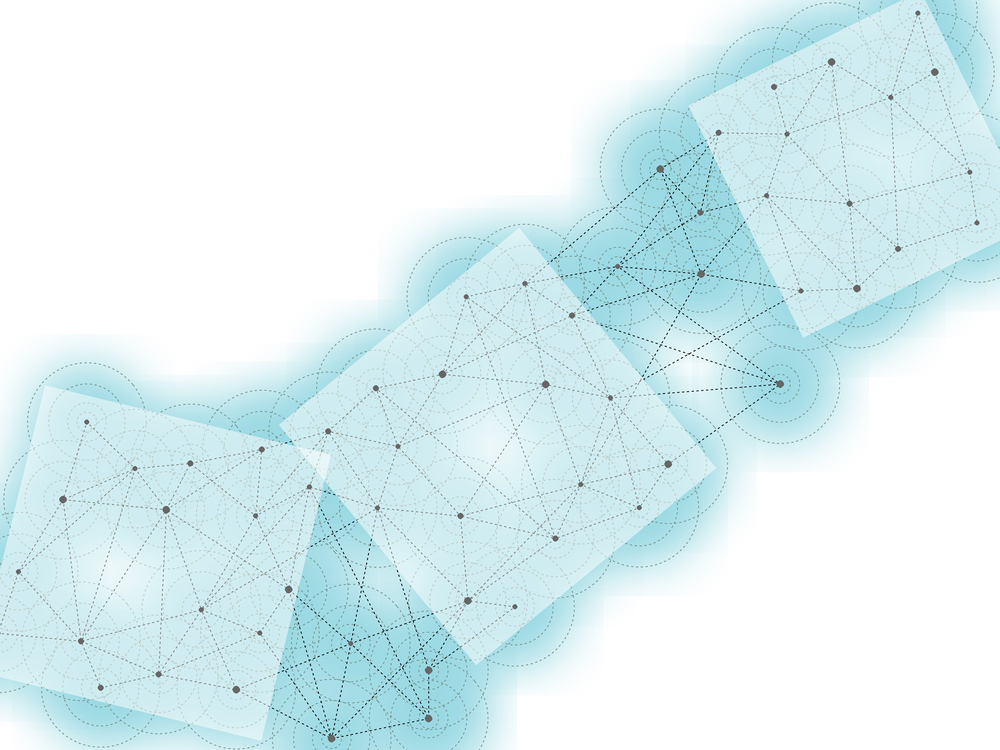

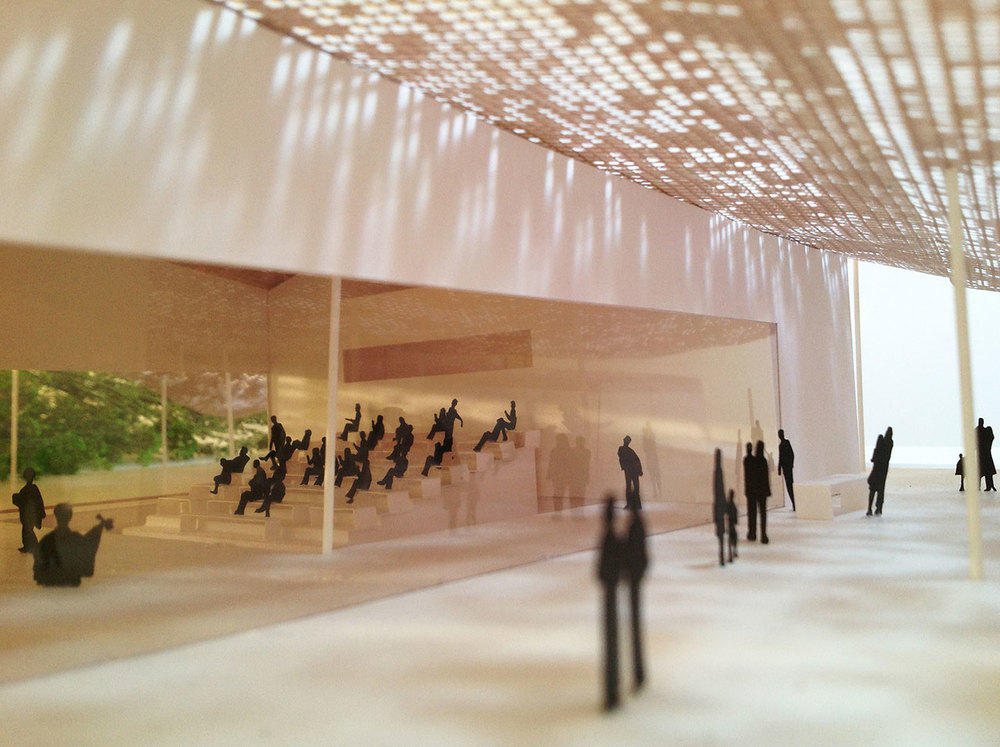

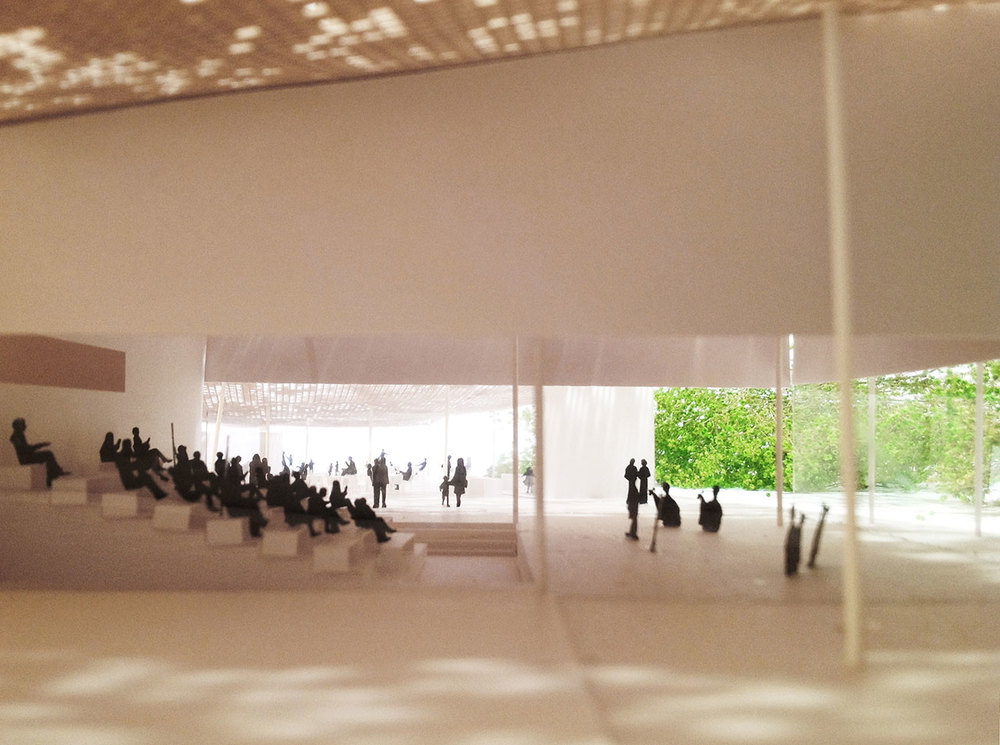

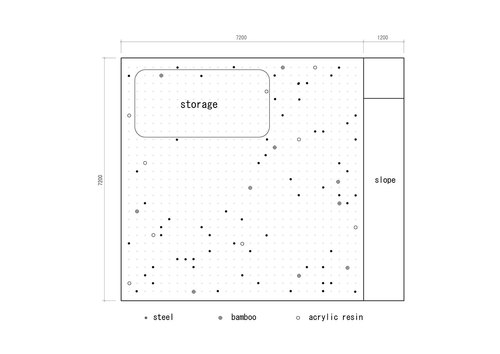

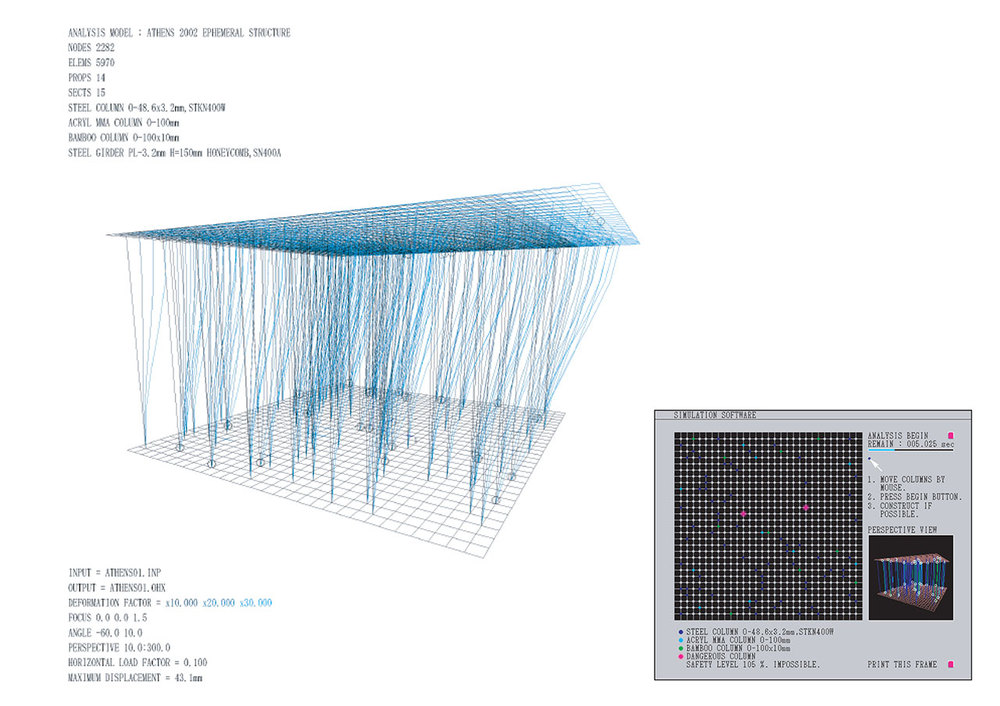

アテネオリンピック仮設展示館

建築家:御手洗龍

2003 / Public Gallery / Athens, Greece / competition excellence award

アテネオリンピックに関連した様々な展示を行うための小さな仮設展示館です。7.2m四方のスペースにスチール、アクリル、竹の柱が木立のように立ち、屋根を支えています。柱は展示や環境に応じて位置を変えることができ、軽やかなカーテンを回せば暗室を作ることもできます。柱の位置が変わる度に自動的に解析計算が行われ、構造、展示、環境がダイナミックに連動しながら状態が変化していきます。

石で作られる厳粛で重みを持った街の中で、形を変えながら立つその細い構造体の集合は、極めて軽やかな印象を与えるでしょう。その対比が逆にアテネの街の美しさを引き出す契機となることを期待しています。

この建築家に相談したい

この建築家に相談したい